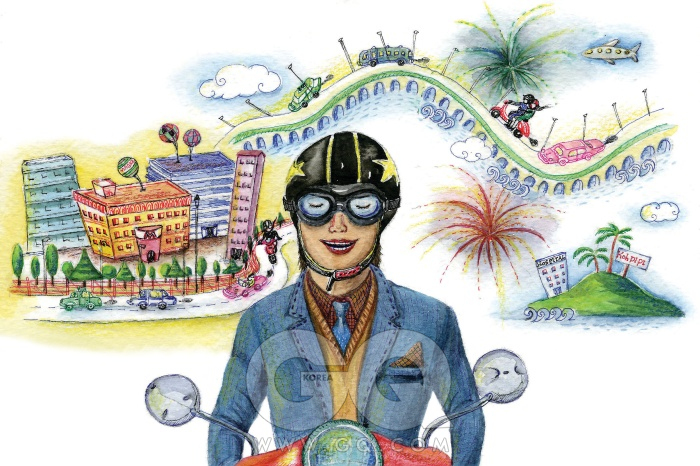

빨간색 스쿠터를 타고 누볐다. 서울의 절반이 달라보였고, 강남과 강북 사이엔 다리가 있었다.

6년 전, 태국 피피 섬 해안도로 위엔 여행에서 상상할 수 있는 모든 쾌감이 있었다. 나는 반나절 동안 6천원을 내고 빌린 스쿠터 운전석에 앉아 있었다. 습한 남국 공기, 속도, 바람, 해방감. 스쿠터는 처음이었다. 차 한 대 없는 바닷가 길을 달릴 때, 속도계는 시속 70킬로미터를 무심하게 넘나들었다.

교차로에 정차했다. 우회전하면 바닷가였다. 거기 가면 봉지에 담아주는 수박주스를 마셔야지, 생각하면서 오른손을 감아쥐었다. 찰나, 뒷바퀴가 미끌어졌다. 시속 10킬로미터 정도였다. 균형을 잃었다. 아스팔트 바닥이 점점 가까워지는 걸, 눈 똑바로 뜨고 봤다. 지구의 모든 시계추가 멈춘 것 같았다. 그러다 쿵. 오른쪽 다리가 스쿠터에 깔려 있었다. 당황해서 버둥거렸다. 지나가던 주민들이 스쿠터를 들어줬다. 땅에 닿은 모든 관절의 피부가 벗겨졌다. 이후, 스쿠터는 오매불망이었다. 이륜차에게 서울은 공포의 도시. ‘깜빡이’도 켜지 않고 차선으로 들어오는 버스와 택시, 무자비한 추월…. 그러다 넘어지면 이번엔 어디라도 부러지지 싶었다. “네가 조심한다고 사고가 안 나는 게 아니다” “(차에) ‘톡’ 치이면 ‘휙’ 날아간다” “그럼 땅엔 머리부터 떨어진다”는 소리를 지겹게 들었다. 무리할 이유가 없었다.

기회는 무심코 왔다. 필그림 125i라는, 고전적인 디자인의 스쿠터를 2개월 동안 시승했다. 외형은 베스파 LX125와 똑같다. 피아지오와 공유해 생산한 디자인이다. 125cc 단기통 엔진을 써서, 시속 80킬로미터가 되도록 힘은 넉넉했다. 단기통 엔진 소리는 솔직했다. 영하 15도 였던 어떤 날, 장갑도 없이 탔을 땐 손이 부어 터지는 줄 알았다. 영하 10도인 날도 꽁꽁 싸매고 탔다. 이유는 있었다.

서울엔 또 다른 쾌감이 있었다. 도로가 스쿠터를 중심으로 재구성됐다. 스쿠터는 교통체증의 도도한 열외였다. 횡단보도에선 내려서 끌고, 다시 도로에 진입하면 새벽처럼 텅 빈 도로를 달릴 수 있었다. 머릿속에서 동네 지도를 다시 그렸다. 거대한 자동차 덩어리의 흐름을 따를 필요도 없었다. 그건 일종의 품위였고, 이동시간은 절반으로 줄었다. 3월 초에도, 코트와 셔츠 조직을 뚫고 들어온 냉기가 가슴께를 파고들었다. 그래도, 지난 2개월 동안은 강남이 피피 섬이었다.

어떤 여자가 “천천히 걷고 싶은 날씨”라 적고, 티셔츠만 입은 남자가 “겨울은 끝난 것 같네요” 말했던 어느날엔 그 공기를 전신으로 맞았다. 봄을 마중하는 더 열렬한 지혜가 떠오르지 않았다. 골절의 공포도 이런 식으로 잦아들었다. 하지만 섣불리 봄이라 생각했던 어느 날 오후, 이런 질문을 받았다. “그럼, 스쿠터는 한남대교 건널 수 있어요?” “그럼 강남에서 스쿠터 산 사람은 평생 강북 못 가게? 다리는 자동차 전용도로가 아니에요. 단….” 말 끝이 흐려졌다.

한남대교는 강북으로 가는 모든 사람을 위한 다리일 텐데, 지난 2개월 동안 한 번도 건너질 못했다. 쾌락은 강남에서만 느꼈다. 서울의 운전자들이 거길 어떻게 달리는 지 너무 잘 알아서. 한남대교는 너무 넓었고 차들은 너무 빨랐고 신사역에선 지하철을 탈 수 있었다.

무릎, 정강이, 팔꿈치 보호대를 하면 저 강을 건널 수 있을까? 새벽이 나을까? 바람이 심할 땐 스쿠터도 휘청거리던데, 다리 위에선 강바람이 그렇지 않을까? 더 따뜻한 날을 기다릴까? 체증은 피할 수 있었지만, 다리는 건너야 강북이라는 사실이 단호했다. 신사역 사거리에선 아직도 우회전을 못했다. 골목으로 돌아갈 수도 없고, 거대한 자동차 덩어리의 흐름과도 관계없는 얘기. 아직 끝나지 않은 모험.

- 에디터

- 정우성

- 아트 디자이너

- ILLUSTRATION / KIM SO YOUNG