29개국에서 온 3백50여 대의 람보르기니와 7백여명의 오너가 이탈리아를 누볐다. 람보르기니 창사 50주년 기념행사, ‘그란데 지로’ 현장이었다.

이탈리아 볼로냐에 있는 마지오레 광장이 전에 없이 분주했다. 무대를 세우고 울타리를 치는 사람들로 가득했다. 오후에 도착할 3백50여 대의 람보르기니와 오너를 맞이하기 위해서였다. 5월에 열린 이 행사의 공식 명칭은 ‘그란데 지로’. ‘그랜드 투어’라는 뜻의 이탈리아어다. 람보르기니 창사 50주년을 기념한 랠리다. 8일 밀라노를 출발, 로마를 거쳐 1천2백 킬로미터를 달려 볼로냐에 도착하는 일정이다. 수백 대의 람보르기니가 경찰의 호위 아래 대부분 구간을 속도 제한에 개의치 않고 신명나게 달렸다. 선두는 람보르기니가 이탈리아 경찰에 기증한 가야르도였다. 이들이 경유하는 도시에선 온갖 편의를 봐줬다. 공군은 활주로마저 행사 장소로 개방했다. 람보르기니가 슈퍼카 브랜드를 넘어 이탈리아의 국가적 자존심이란 사실을 엿볼 단서였다.

오후 3시, 각양각색 람보르기니가 볼로냐 광장에 속속 도착했다. 10~12기통 엔진이 토해내는 굉음에 귀청이 다 떨렸다. 람보르기니가 나타날 때마다 볼로냐 시민과 관광객들은 환호성을 지르며 카메라 플래시를 터뜨렸다. 사흘간의 여정을 무사히 마친 람보르기니 오너들은 서로 무용담을 나누고 사진도 찍으며 완주를 자축했다.

그란데 지로는 열정만으로 참가하긴 어려운 축제다. 1천5백만 원 이상의 참가비 전액을 오너가 부담해야 하는 까닭이다. 차를 이탈리아까지 실어 나르는 비용은 별도다. 그런데도 그란데 지로엔 29개국 람보르기니 오너가 앞 다퉈 참여했다. 71대를 기록한 영국이 으뜸, 30대 이상씩 참가한 이탈리아와 독일, 스위스가 버금이었다. 미국과 중국에서는 각각 21대, 17대의 람보르기니가 참석했다. 한국 오너 4명도 이탈리아 현지에서 가야르도를 렌트해 역사에 길이 남을 잔치를 함께 즐겼다. 대부분 참가자는 배우자 또는 친구, 자녀와 함께 짝을 이뤄 참석했다. 주최 측에 따르면, 이번 그란데 지로 참가자 가운데 최연소는 쿠웨이트 출신의 22세, 최고령은 프랑스에서 온 75세였다. 가족으로서의 자동차를 아끼고 즐기는 방법인 셈이다.

차종 역시 다양했다. 350GT 3대, 400GT 5대, 미우라 17대, 에스파다 8대, 자라마 21대, 우라코 6대, 카운타크 15대, LM002 1대, 디아블로 21대, 무르시엘라고 36대 등 한 시대를 풍미했던 람보르기니가 즐비했다. 가장 많이 참가한 차종은 가야르도로 1백23대나 됐다. 최신 모델인 아벤타도르 쿠페와 로드스터도 여러 대 함께했다.

광장에서 하룻밤을 묵은 람보르기니들은 다음 날 심사위원의 평가를 받았다. 가장 잘 보존된 람보르기니를 가리기 위해서였다. 오후 3시엔 람보르기니 본사로 이동했다. 볼로냐에서 산타가타로 이어진 왕복 2차선 국도 양쪽엔 구경꾼이 즐비했다. 람보르기니를 먼발치서 보는 것만으로도 활짝 웃는 사람들이었다. 본사를 찾은 각국 오너들은 공장과 박물관을 둘러본 뒤 성대한 저녁 만찬을 즐겼다. 이날 람보르기니 CEO 스테판 웽켈만은 창사 50주년을 기념하는 콘셉트카 ‘에고이스타’를 직접 몰고 나왔다. “지난 50년간 람보르기니는 ‘메이드인 이탈리아’의 꿈이자 상징이었다. 우린 1백년의 혁신을 절반의 세월 만에 이뤄냈다”는 말과 함께.

질투는 나의 힘

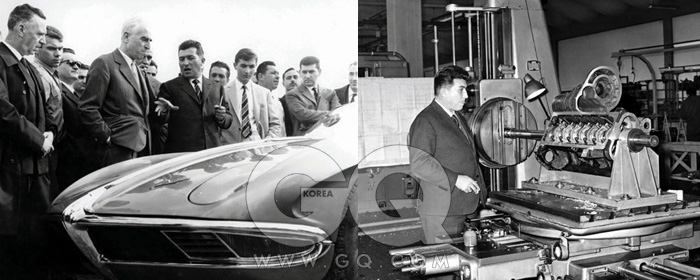

람보르기니의 창업자는 페루치오 람보르기니다. 그는 1916년 4월 28일 이탈리아 북부 모데나에서 태어났다. 황소자리 태생이라서, 회사 로고를 황소로 골랐다. 1946년 2차 세계대전 직후, 이탈리아 농촌이 트랙터 확보에 혈안이 되어 있을 때 페루치오는 여기저기 버려진 영국군의 장갑 트럭을 개조해 트랙터로 만들었다. 회사는 곧 이탈리아의 최대 트랙터 업체가 됐다. 성공한 람보르기니는 세 가지 즐거움을 추구했다. 좋은 음식, 좋은 와인, 빠른 차였다. 재규어와 벤츠, 페라리, 마세라티 등을 두루 소유하고 있었지만 어떤 차도 만족스럽진 않았다. 특히 페라리 250GT에 불만이 많았다. 클러치가 말썽을 일으켰기 때문이다. 그는 이 문제를 따지기 위해 마라넬로의 페라리 본사를 찾았다. 하지만 페라리 사장, 엔초 페라리는 “가서 트랙터나 모시지”라며 망신을 줬다.(람보르기니 공식 자료엔 면담을 거부당했다는 정도로만 묘사된다.) 자존심에 상처를 입은 람보르기니는 회사 엔지니어와 함께 250GT를 낱낱이 분해해 살폈다. 페라리가 쓰던 클러치 회사가 그의 회사에도 납품하고 있었다. 다른 부품도 트랙터와 비슷했다. 람보르기니는 직접 스포츠카를 만들기로 결심했다. 걸림돌은 아무것도 없었다. 1963년 5월, 산타가타에 아우토모빌리 페루치오 람보르기니가 문을 열었다. 페라리의 고향, 마라넬로에서 그리 멀지 않은 곳이다. 그는 타도 페라리를 위해서 어떤 대가라도 치를 심산이었다. 페라리 변속기가 4단이면, 람보르기니는 하늘이 두 쪽 나도 5단을 달아야 했다. 아무도 못 말리는 혼자만의 싸움이었다.

슈퍼카 업계의 악동

1964년 제네바 오토쇼에서 최초의 람보르기니가 선보였다. 350GT였다. 시속 60마일까지 가속을 6초에 끊고, 최고시속 244킬로미터를 냈다. ‘람보르기니=슈퍼카’의 등식이 성립된건 1974년 선보인 카운타크부터다. 미래지향적인 모습과 가위처럼 비껴 열리는 도어로 주목받았다. 그런데 정작 페루치오 본인은 카운타크를 선보이기 전인 1970년 은퇴했다. 람보르기니의 방황이 시작되었다. 1987년에 크라이슬러에 넘어갔고, 1990년 1월 21일 디아블로가 베일을 벗었다. 카운타크의 후속이었다. 하지만 1994년 1월, 경기 악화를 견디다 못한 크라이슬러가 다시 인도네시아의 메가테크에 팔았다. 메가테크는 인도네시아 전 총리 수하르토의 막내아들 토미 수하르토가 소유한 투자 기업이었다. 이마저 오래가지 못했다. 1997년 메가테크는 람보르기니를 아우디에 매각했다. 이후 람보르기니의 도약이 시작됐다. 1998년 424대로 시작해 이듬해 1천3백5대로 올라섰고, 2007년엔 2천5백80대를 기록했다. 그 배경엔 무르시엘라고가 있었다. 무르시엘라고는 ‘슈퍼카=운전이 까다로운 차’의 선입견을 과감히 깼다. 2003년 선보인 가야르도는 람보르기니의 판매를 수직 상승시켰다. 지금은 아벤타도르로 진화한 상태, 2015년부턴 SUV인 우루스도 양산할 예정이다. 산타가타의 공장에선 하루에 아벤타도르 4.8대, 가야르도 14대를 느릿느릿 만든다. 모든 공정을 손으로 해서다. 고객은 평균 18개월을 기다려야 한다. “우린 슈퍼카 업계의 영원한 악동으로 남을 겁니다.” 한 잡지와의 인터뷰에서, 스테판 웽켈만이 밝힌 각오다.

- 에디터

- 컨트리뷰팅 에디터/ 김기범

- 기타

- PHOTO / COURTESY OF LAMBORGHINI