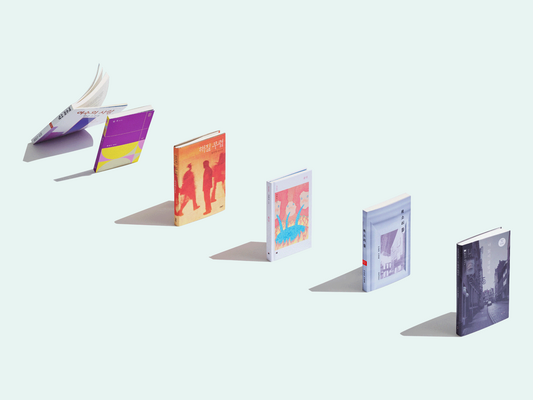

왼쪽부터 안정적이고 달콤한 마이 보이프렌드 재킷 10만원대(50ml), 이번 컬렉션을 대표하는 향수로 녹차의선선함을 담은 주10만원대(50ml), 각기 다른 향기가 전쟁하듯 강렬하게 움직이는 미스터 라이트 10만원대 (50ml), 모두 주.

‘주’라는 향수 브랜드의 발칙한 면면 어떤 향수가 광고와 마케팅의 도움으로 유명해지더라도 결국 사용자의 경험이 다채롭지 않다면 그 유명세는 공허하다. 글로 설명된 향의 조합이나 브랜드 역사는 결국 남의 얘기니까. 정보가 범람하는 세상에서 믿을 건 내 감각뿐이다. 여기 조금 특별한 향수가 있다. 이제 곧 출시될 아주 새로운 향수 라인. 병 하나를 집어 들고 향기를 맡아봤다. 첫 느낌은 발칙했다. 전문적인 향수 브랜드 특유의 먼지 냄새나 매캐함이 있는 것도 아니고, 패션 브랜드의 이름을 달고 나온 자극적인 알코올 향도 아니다. 처음엔 부드러운 듯 느껴졌지만 이내 톡 쏘는 향도 있었다. 곧 제어하기 힘든 색다른 향기들이 코안 곳곳을 헤집고 다녔다. 몇 단어로 기억할 수 없어서 킁킁거리며 몇 번이고 향기를 맡아야 했다. 자꾸 맡게 만들고 군침을 흘리게 만드는 이 향기는 대체 어떻게 만들었을까. 주 향수는 국내에서 주얼리로 유명한 제이 에스티나가 만들었다. 보석과 가방에 이어 향수 8개를 만들었는데 브랜드 이름에서 첫 글자만 따서 주라고 이름 지었다. 황의건이 크리에이티브 디렉터로 참여해, 좋은 향수에 필요한 모든 걸 이리저리 배치했다. 서울에서 기획한 이 향수가 바라보는 곳은 파리. 그러고 보니 간결한 병과 라벨은 파리의 유려한 건축물을 닮았다. 그리고 매혹적인 향기는 향수 제조 회사 퍼미니시의 유명한 조향사 네 명이 맡았다. 한마디로 서울에서 전 세계를 위해 만든 향수다.

위부터 유리병에 넣지 않고 만들었지만 받침대가 있어서 안전하고, 우울증에 걸린 공간도 9월의 햇살처럼 바꾼다. 화이트 플라워 부케 향초 가격 미정(380g), 매콤한 향기가 가슴 깊숙한 곳을 콕 찌르고 도망가면 아침의 찬란함이 밀려온다. 아미리스옴므 가격 미정(70ml), 지중해에 남자들의 관능을 표현했는데 부드러움에서 달콤함을 빼면 이토록 우아하다. 아폼 가격 미정(70ml), 모두 메종 프란시스 커정.

A PERFUMER 젊은 조향사 프란시스 커정의 재능은 경이롭다. 스물다섯 살에 장 폴 고티에의 향수 르 말을 만들어 세상에 이름을 알렸고, 프랑스 문화부에서 주는 문예 기사 작위를 받았다. 이후 프란시스 커정은 아르마니, 디올, 페라가모의 대표적인 향수를 만들며 세계적인 조향사 반열에 올랐다. 그런 그가 자신의 향수 브랜드를 선보였다. 프란시스 커정의 현대적인 향기들은 무거운 향에 중독되어 더 강한 자극만 찾아 헤매던 지난날을 모두 잊게 해줄 것이다.

위부터 시계 방향으로 청초하게 움츠렸다가 환하게 웃어 젖히는 봄부 트레플러, 정중한 남자의 외투 향기 같은 벨 칸토, 달콤한 살 냄새가 나는 아방튀르 가격 미정, 모두 갈리마드.

SINCE 1747 손꼽아 기다렸던 향기가 서울에 도착했다. 프랑스 향수의 중심지 그라스에 터를 잡은 갈리마드다. 이 지역은 가죽 산업 때문에 도시를 메운 지독한 냄새를 감추려는 자들에 의해 향수 산업이 들불처럼 일어났다. 그라스에서도 가장 오랜 역사를 자랑하는 갈리마드는 루이 15세의 공식 향수로 이름을 떨치다가 1747년부터 대중에게 향수를 판매하기 시작했다. 갈리마드는 270년간 가문의 비법으로 계승되는 천연 향료를 온전히 보존하고 있고, 이를 바탕으로 맞춤 향수를 만들 수 있다. 이렇게 제작된 향수 라벨엔 각각 번호를 매기는데, 번호만 알면 언제든 다시 제작할 수 있다.

왼쪽부터 지치고 힘들 때 태우면 좋은 No.34 베지에 3만2천원(150~160g), 생경하지만 우아한 No.1 릴 4만6천원 (210~230g),새벽에만 맡을 수 있는 꽃과 풀 향기를 담은 No.76 루앙 4만5천원 (100g), 모두 앙디어.

SWEAT DREAM 향초는 언제나 자신의 소멸을 꿈꾼다. 조용하게 타는 모양이 새벽의 고요함을 닮은 향초와 디퓨저가 있다. 새벽달이란 뜻인 룬드마틴이라고 부른다. 이름만큼 내용물도 정갈하다. 향초는 콩에서 추출한 왁스, 천연 오일, 식물성 시어 버터, 벌집에서 살짝 빌린 납으로 만들었다. 가장 마음에 드는 건 아르누보풍으로 꾸민 집 모양 상자다.

- 에디터

- 오충환

- 포토그래퍼

- 정우영