모듈러 신디사이저의 오래되고 새로운 세계.

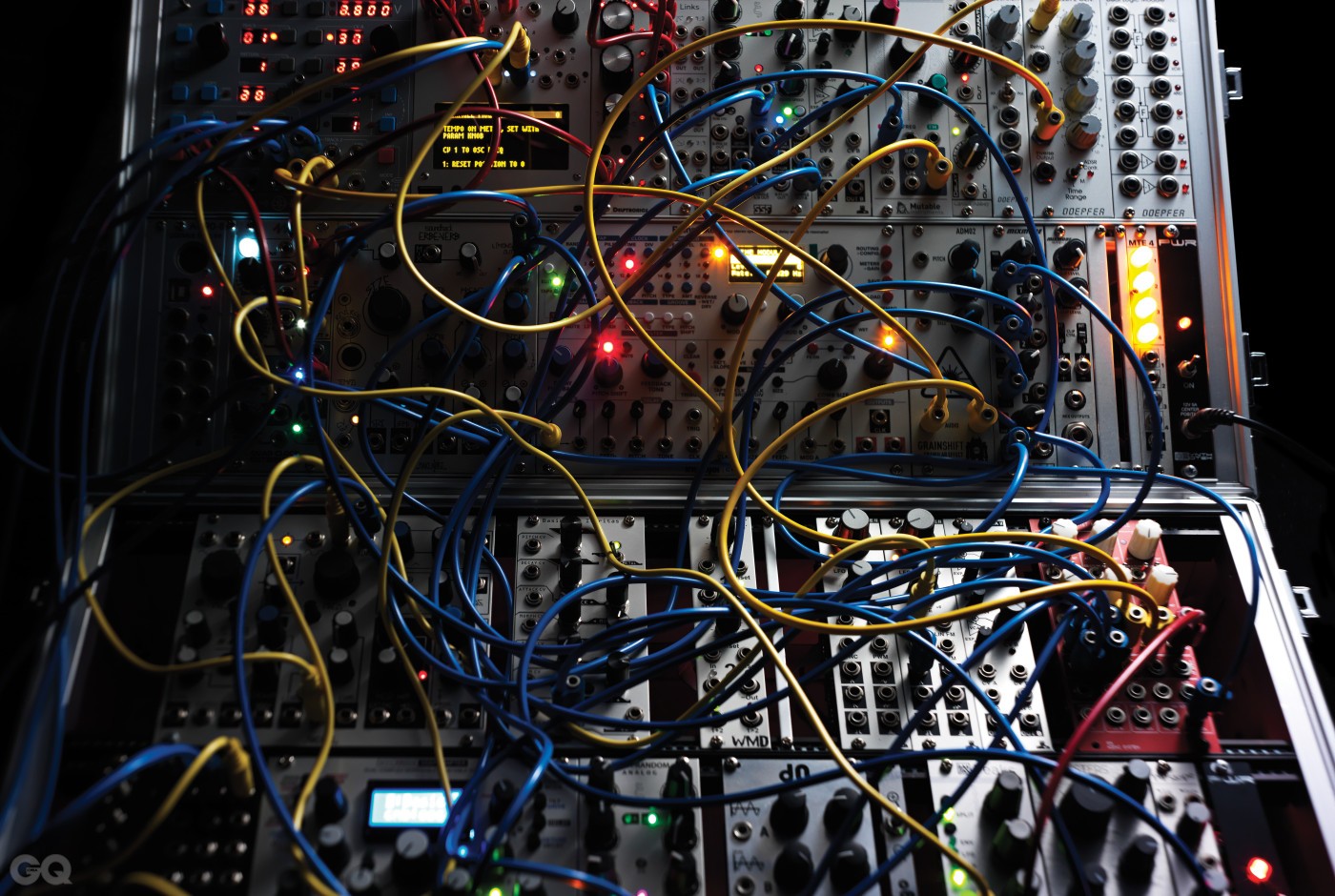

우주선을 움직이지는 않는다. 모듈러 신디사이저는 “각종 악기의 음색을 전자적으로 합성해 연주하는(ESC 위키 ‘신디사이저’)” 신디사이저의 원시적인 형식이다. 개인용 컴퓨터 이전의 에니악처럼, 디지털 신디사이저 이전에 모듈러 신디사이저가 있었다. 단일 모듈을 패치코드라 불리는 전선으로 연결해 소리를 조합하는 방식이었다. 모듈러 신디사이저에서 사람들이 가장 많이 쓰는 메뉴를 압축해 건반 형태로 만든 게 곧 신디사이저다. 그런데 신디사이저가 노트북에 흡수되고, 노트북마저 아이패드로 빠르게 대체되고 있는 지금, 오히려 모듈러 신디사이저에 대한 관심이 폭발적으로 늘고 있다. 어느 분야에서나 볼 수 있는 ‘긱Geek’의 모험이겠지만, 그래서 아무나 본 적 없는 우주가 있는 것도 분명하다. 모듈러 신디사이저는 한편 첨단의 형식이다. 신디사이저의 발전은 소리를 더욱 쉽고 정확하게 제어하는 방향으로 이루어져왔다. 가변적이고 불안정한 소리와는 자연스럽게 멀어졌다. 미디를 시작으로 재편된 30년의 역사였다. 그렇게 열린, 누구나 음악을 만들 수 있는 시대는, 모든 음악의 사운드가 비슷해지는 결과도 동시에 가져왔다. 모두에게 똑같이 주어진 가공된 재료로는 아무리 다른 요리를 시도해도 별다른 차이가 없었다.

이를테면 모듈러 신디사이저는 재료 다듬기부터 시작하는 요리다. 신디사이저의 기본이라고 할 수 있는 오실레이터, 엔벌롭, 필터 모듈을 각각 교체, 확장하거나 이펙터를 더하면서 규격화된 소리의 빈틈 혹은 아예 그 바깥으로 돌진한다. 하지만 모듈러 신디사이저를 ‘온전한 나만의 소리를 만드는 도구’로 이해하는 것은 반쪽에 불과하다. 우연성과 즉흥성을 받아들이는 게 먼저다. 모듈러 신디사이저는 기껏 조합해낸 소리를 저장할 수 없다. 비슷하게 다시 설정할 수는 있겠지만 똑같은 소리가 나지는 않을 것이다. 모듈러 신디사이저는 당대에 재현이 무슨 의미가 있는가, 라고 묻는 현대미술의 관점, 좌우와 상하 대칭을 뒤트는 현대 건축의 관점을 취한다. 우연히 발생하는 소리까지 연주라는 범주 안으로 끌어들여, 마치 재즈처럼 오직 지금 단 한 번만 가능한 소리를 향한다. 다만 이 조건에서는 음악 감상보단 음악 경험이라고 불러야 마땅한, 소리의 질감과 공간이 중요해진다. 대중음악을 위한 도구로는 부적절할 것이다. 하지만 사실 위대한 대중음악의 시작에는 언제나 모험이 있었다. 신디사이저에 한정해서 얘기하더라도, 새로운 기술이 새로운 세대의 히트곡을 양산했다. 프린스의 ‘When Doves Cry’는 린드럼에서 비롯됐다. 펫 숍 보이즈의 ‘Always On My Mind’는 파라이트 CMI로 구현될 수 있었다. 모듈러 신디사이저를 구성하는 만만치 않은 학습 비용이 문제라면 대안도 있다. MAX/MSP 같은 프로그래밍 툴, 소프튜브사에서 모듈러 신디사이저를 소프트웨어화한 ‘모듈러’가 도움이 될 것이다. 직접 만져야 직성이 풀린다면, 시중에 모듈러 신디사이저를 모델로 만든 무수한 DIY 키트와 무그사에서 만든 ‘세미 모듈러’ 시리즈로 비교적 저렴한 비용에 써볼 수도 있다. 아무래도 진짜 모듈러 신디사이저를 써야겠다면, 일단 모듈러 신디사이저의 선구자로 평가받는 디이터 도이퍼의 홈페이지(doepfer.de)에서 음향물리학과 전기에 관한 기초와 기본 설정부터 공부해보는 방법이 있다. 천 리 길이 아니라 우주도 한 걸음부터니까.

- 에디터

- 정우영

- 포토그래퍼

- 이신구

- 도움말

- 트랜지스터 헤드