1 <데이즈드 앤 컨퓨즈드 코리아> 시장과 매체 환경이 급변하는 지금, 거의 유일하게 고전적인 프린트 잡지의 가치에 중심을 둔 한국 잡지였다. 사진, 색깔, 이슈, 커버를 만드는 방식은 용맹하기 이를 데 없었다.

2 최윤필 <가만한 당신> 진보적인 가치를 위해 헌신하고 스러져간 이들에 대해 적은 동명의 부고 기사 연재를 모았다. 세상은 보이지 않는 사람들에 의해서 조금씩 전진해나간다는 걸 믿게 된다.

3 경향신문 사회부 사건팀 기획, 채록 <강남역 10번 출구, 1004개의 포스트잇> 1004개의 생각을 읽으면 이 여성 혐오 범죄 사건이 얼마나 무거웠는지 안다. 추모자의 숫자가 많아서가 아니다. 이렇게 한 명 한 명 다른 방식으로 정성을 다해서 애도하는 개인이라니, 한 명의 영혼은 얼마나 무거운가.

4 유진목 <연애의 책> 이 책의 당신은 여자, 남자, 남편이라기보다 곁이다. 사랑보다는 함께 생활을 영위할 수 있는, 죽음처럼 불가해해도 가까이 두고 헤아리는, 실없는 농담도 공유할 수 있는. 눈물과 한숨에 예속되었던 ‘연애시’가 풀려났다.

5 김우창 <전집> 1960년대부터 글을 발표하기 시작했으니 50년이다. 시간에 압도당할 것은 아니다. 늘 문학과 문학이론의 첨단에 서려고 했던 그의 한결같은 젊음이 더 기념비적일 테니까.

6 현응 <깨달음과 역사> 올해 초 깨달음은 ‘이해하는 것’인가, ‘이루는 것’인가에 대한 논쟁이 있었다. 범인이 어느 쪽의 손을 들어줄 수 있을까. 다만 깨달음은 이해하는 것이라고 가르치는 이 책(개정증보판)에는, 현대인의 삶과 유리된 종교에서는 보기 드물었던, 살아 있는 지혜가 담겨 있었다.

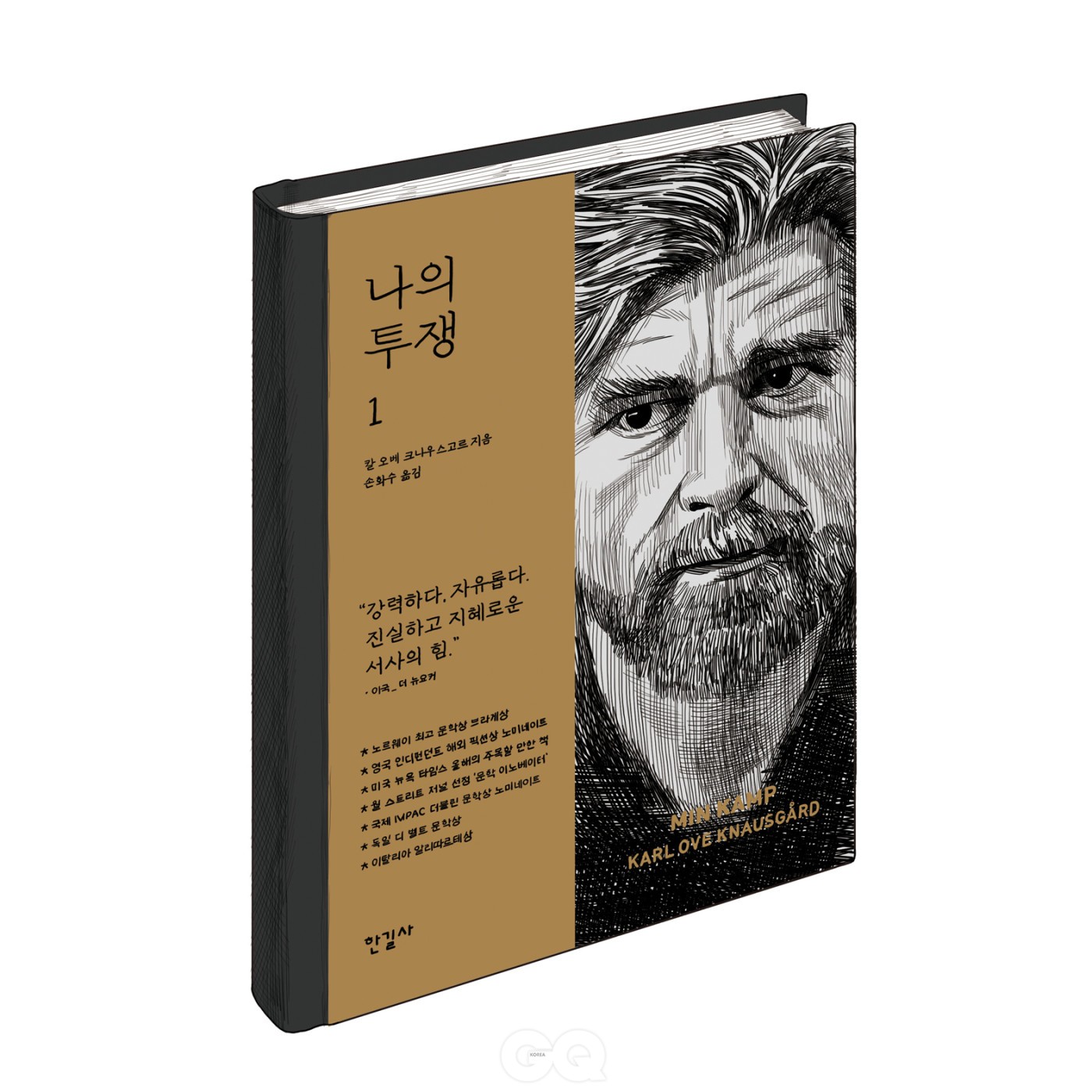

7 칼 오베 크나우스고르 <나의 투쟁> 지독할 만큼 상세하게 기술된 한 사람의 삶은 극적인 음모와 암투로 점철된 소설보다 훨씬 더 경이롭다. <나의 투쟁>은 히틀러의 자서전 제목이기도 하다. 작아지고 작아지기 위한 싸움의 대립항으로서 매우 적절했다.

8 김민정 <아름답고 쓸모없기를> 야단스러운데 시끄럽지 않은 말, 잡스러운데 깨끗한 말은 얼마나 희귀한가. 그러니까 말은 그렇게 널을 뛰는데 어떻게 긍지는 제자리에 흔들림 없이 머무를 수 있을까. 그것이 ‘여성’의 언어인가 짐작하면서 경탄했다.

9 박세진 <패션 VS. 패션> 한국의 패션 비평에 반영된 사회라고는 신문 1면에 대한 피상적인 관점이 전부였다. 박세진은 역사상 가장 많은 뉴스에 노출된 동시대 독자들에게 유효한 문제의식을 드러낸다.

10 앤드류 포터 <진정성이라는 거짓말> 밥그릇을 빼앗긴 젊은이들에게 ‘진정성’이라는 단어는 허망했다. 하지만 최후의 보루처럼 지켜진 이 단어에 그들도 깜빡 속기 일쑤였다. 진정성과 권위의식을 가려내는 혜안이 필요했다. 한국 사회에 꼭 필요한 한 권이었다.

- 에디터

- 장우철, 손기은, 정우영, 유지성

- 일러스트레이터

- 이승훈