이 대화는 날 피곤하게 해. 내적 하품을 유발하는 이야기들. 이렇게 벗어나보자.

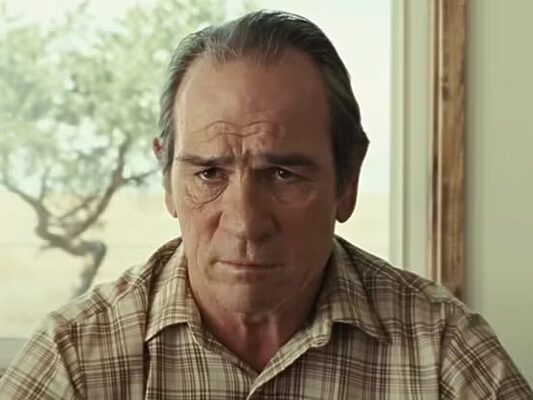

피상적 주제

말이 얼마나 많건 리액션이 얼마나 크건 상관없다. 대화 주제가 뚜렷하지 않으면 대화가 흩어진다. “밥 먹었어요?”, “아, 맛있었겠다.”, “주말에 뭐했어요?”, “와, 재밌었겠다.” 아직 친하지 않은 상대라서 적당한 주제를 찾느라 헤매고 있다면 과감히 한 주제를 정하자. 깊이 파고들며 의미있는 대화를 시도한다.

반복

도르마무, 도르마무. 이미 했던 얘기를 반복한다. 지난 번에 만났을 때 했던 이야기, 방금 했던 얘기, “다들 똑같이 힘들지 뭐.” 같은 추임새. 이걸 왜 또 말하고 있는지, 나는 왜 또 듣고 있는지 아득해진다. 이런 때는 미안하지만 얘기를 과감하게 끊자. “아, 그 얘기 들었던 기억이 나네.” 상대도 눈치껏 반복을 멈출 것이다. 새로운 정보가 없이 빈 대화가 반복된다면 자리를 그만 떠나도 좋다.

깊이 없는 문답

“요즘 어떻게 지내?”, “맨날 똑같지 뭐.” 별 생각 없이 던지는 질문과 대화를 이어나갈 의지가 없는 단답형 대화가 이어지면 지친다. SNS 또는 메신저 프로필 사진으로라도 상대의 관심사를 먼저 파악해 즐겁게 할 수 있는 대화 주제를 찾는다. 상대로부터 형식적인 질문이 왔다면 짧게 답하더라도 되물을 수 있도록 하자. 대화가 이어지며 풍성해진다.

모호한 정보

“약간 그런 느낌?”, “그저 그렇던데.”와 같은 모호한 표현이 많으면 대화를 한 방향으로 이끌어갈 수 없다. “그저 그렇다는 게 맛있는 편이었다는 거야? 맛있었다면 어느 정도? 그거 먹으러 그 동네에 다시 갈 정도?” 등 모호함을 정확하게 할 수 있는 질문을 던진다.

겉돌기

중요한 이야기는 피하고 아무도 핵심을 말하지 않는다. 대화는 계속 빙빙 돈다. 상대가 말하고 싶어하지 않는 주제일 수 있다. 정확히 정보를 모르거나 숨기고자 하는 것이므로 주제를 다시 선정한다. 대화가 다시 생기를 찾을 것이다.

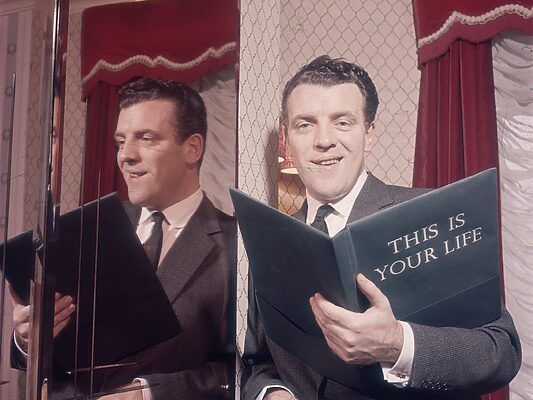

일방적인 말하기

한 사람만 계속 얘기를 한다. 대화가 아니라 발표 수준. 내가 이 대화의 MC라고 생각하고 진행을 맡자. 이야기 하는 사람 사이사이에 “엥? 진짜?”, “아니 어떻게?” 정도의 리액션을 넣고 “너라면 어떻게 했을 것 같아?” 대화에 참여하고 있지 않은 사람을 끌어들인다. 혼자 말하느라 지루하게 길어진 대화에 리듬이 생긴다.