회사 단톡방이 순식간에 불붙었다. 비니를 쓸 때 귀를 덮느냐, 덮지 않느냐. 이마를 드러내냐, 드러내지 않느냐.

사이트 디렉터 샘 파커가 기사 작성을 위한 하나의 아이디어를 던졌다. “이런 글이면 읽을 것 같아. 비니 말이야. 매 겨울마다 선택지는 두 가지잖아. 머리를 망치거나, 귀가 얼어붙거나.” 꽤 평범한 이야기였다. 그런데 거기서부터 일이 커지기 시작했다.

“그리고 난 남자들이 비니를 귀 위로 걸쳐 쓰는 게 진짜 싫어. 그건 주요 장기가 있는 부분만 도려낸 코트를 입는 거랑 똑같아.” 이 얘기를 듣고 나는 완전히 격분했다. 첫째, 의사가 내 테스토스테론 수치가 높다고 했고, 그건 성질 더럽기로 직행하는 지름길이기 때문이다. 둘째, 나는 절대 비니를 귀 아래까지 내려쓰지 않기 때문이다.

그렇게 하면 내가 가장 아끼는 비니 는 순식간에 노동자 계급의 영웅에서 콧물 흘리는 어린이가 되어버린다. 나에게는, 볼이 발그레해지고 포근해진 채 작은 빨간 모자 아래에서 귀를 환히 드러낸 모습이 어딘가 살짝 귀엽다. 귀는 그냥 내놓는 게 어떨까. 비니에 형태를 주자. 어차피 머리는 여전히 따뜻하고, 나는 머리를 통해 열의 대부분이 빠져나간다는, 이미 반박된 신화를 기꺼이 믿기로 선택한다.

이 주제는 다시 나왔다. 이번엔 크리스마스 회식 자리였다. 맥주 다섯 파인트쯤 들어간 상태였고, 회사 회식이라는 곳은 모든 사내 우정이 무너지는 장소다. 비행기 안전 시연처럼, 샘은 비니를 귀까지 쭉 내려썼고, 내 비니는 귀 위에 얹혀 있었다. 그는 내가 우스꽝스럽다고 했다. 나는 그가 우스꽝스럽다고 했다. 다른 사람들이 끼어들기 시작했고, 상황은 점점 더 커졌다.

정확히 기억나진 않지만, 누군가는 분명 학교 복도에서 신입생의 교복 재킷을 당기듯 내 비니를 아래로 잡아당겼던 것 같다. 몸싸움으로 번지진 않았다. 내가 샘을 좋아하기도 하고, 무엇보다도 내 직장을 유지하고 싶었기 때문이다. 하지만 이 사소한 남성복 주제가 이렇게까지 많은 남자들을 화나게 만든다는 사실이 이상하게 느껴졌다. 이게 무슨 티모시 샬라메의 섹시한 우주복도 아니고, 서른 넘어서 울프 컷을 하느냐 마느냐도 아니다. 그저 비니를 귀 위로 쓰느냐, 아래로 쓰느냐의 문제였다.

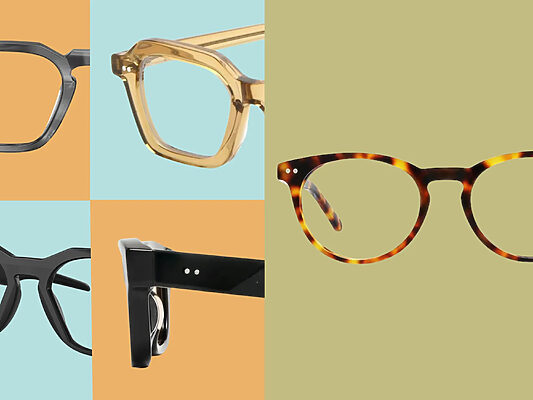

나는 답을 찾기 위해 레딧으로 향했다. 예상대로 논쟁은 그곳에서도 뜨거웠다. 어떤 사람들은 귀를 내놓고 비니를 쓰는 게 비니의 존재 이유 자체를 무너뜨리는 멍청한 짓이라고 했다. 한 남자는 그렇다면 왜 브랜드들이 손가락 없는 장갑을 만들겠냐고 반박했다. 전형적이고 축복받은 레딧식 꼬투리 잡기로, 어떤 이들은 그 작은 어부 모자들은 사실 비니가 아니라 ‘워치 캡’이라고 적었다. 또 다른 사람은 안경을 쓰는 남자들에게는 귀를 덮는 방식이 불편하다고 했는데, 나는 그건 한 번도 생각해본 적이 없었지만, 듣고 보니 말이 됐다.

결국, 비니를 쓰는 보편적인 정답은 없다. 각자 자신이 어느 쪽인지 알고 있을 뿐이다. 더 흥미로운 건, 지난 10년간 남성복 평론가 계층이 계속해서 “룰북은 창밖으로 던져졌다”고 말해왔다는 점이다. 우리는 그 어느 때보다 실험적이고 자유분방하며, 규칙 없는 패션의 시대에 살고 있다고. 남자들은 자신을 기분 좋게 만드는 것이라면 무엇이든 입고, 무엇이든 해도 된다.

그런데 이 거대한 비니 싸움을 촉발한 건 의견 차이가 아니라 명확성의 부재였다. 어쩌면 우리는 여전히 규칙 기반의 남성복 질서를 갈망하고 있는지도 모른다. 혹은 페이스북에 매달린 부머들처럼, 존재하지도 않았던 더 단순하고 낭만적인 과거를 붙잡고 있는 걸지도 모른다. 우리는 아직 모든 답을 갖고 있지 않다. 어찌 됐든, 나는 건강한 논쟁은 좋다고 생각한다. 그리고 비니를 귀까지 내려쓰는 건, 긴 개 산책에 나서는 우리 할머니 메리에게나 어울리는 일이라고 생각한다.