갖고도, 주고도 싶은 아름다운 물건.

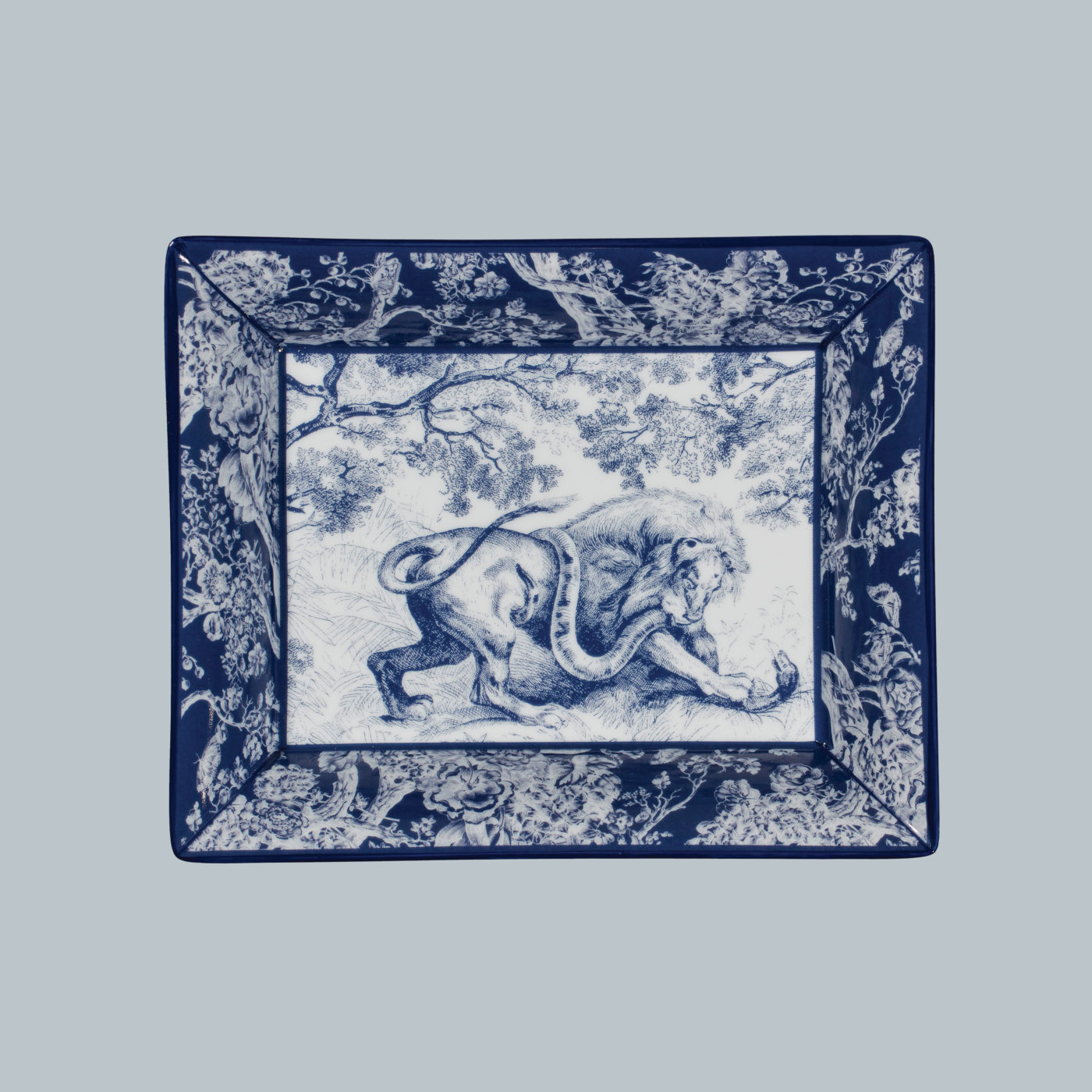

사자와 뱀이 숲속에 엉켜 있는 모습, 꽃과 나무를 헤치며 나타난 긴팔원숭이. 언뜻 오래된 저택의 벽지처럼 보이기도 하는 이 패턴은 ‘투알 드 주이’라는 유서 깊은 패턴 양식의 한 종류다. 주로 풍경이나 군상 같은 전원적인 모티프를 한 가지 색으로, 그리고 반복적으로 보여주는데, 18세기 유럽에서 크게 유행했다. 복잡한 이름의 유래는 생각보다 단순하다. 이 패턴을 찍어내는 공장이 베르사유 근교 마을 주이에 있었을 뿐이다. 무슈 디올은 투알 드 주이를 무척 사랑했다. 1947년엔 데코레이터 빅토르 그랑피에르에게 몽테뉴가 30번지의 ‘콜리피셰 부티크’를 이 패턴으로 장식해달라고 특별히 주문하기도 했다. 이런 배경으로 디올의 디자이너 마리아 그라치아 치우리는 2019년 크루즈 컬렉션에서 투알 드 주이를 재해석하기로 한다. 심심한 풍경에 독특한 야생 동물을 그려 넣어 유머와 생동감을 더한 것. 그렇게 탄생한 디올식 투알 드 주이가 이번엔 하우스 컬렉션에 적용됐다. 기이한 듯 평온한 그릇과 테이블 웨어, 쿠션, 애시트레이 등. 프린트지만 일일이 손으로 그려 넣은 것처럼 정교하고 섬세하다.

- 에디터

- 안주현, 방호광

- 사진

- Courtesy of Dior