모든 존재는 기원과 이유를 갖는다. 자동차에도 그런 존재들이 있다.

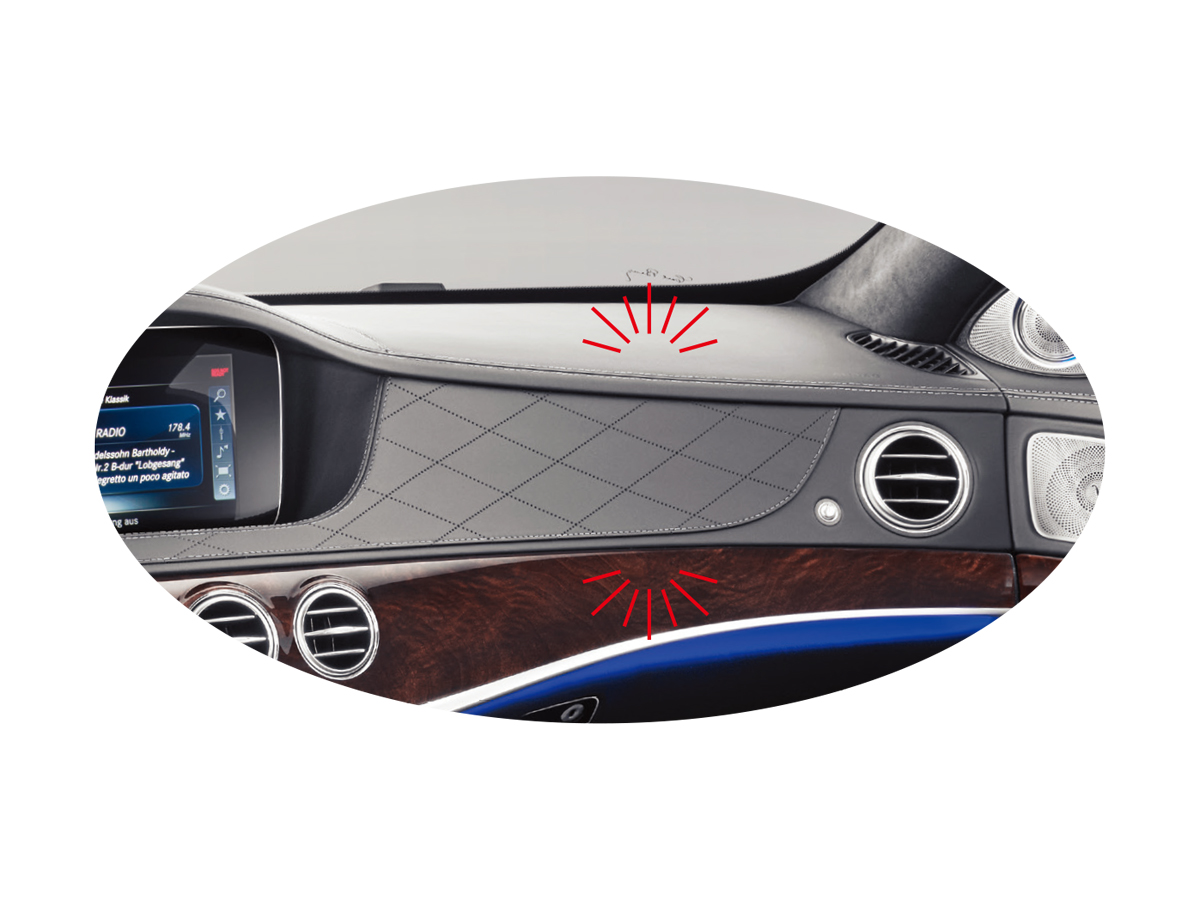

대시보드

자동차는 마차에 기원를 둔다. 19세기 말, 칼 벤츠가 최초의 자동차를 개발하며 세운 목표도 ‘말 없이 달리는 마차’였다. 과거 마차의 말과 마부 사이엔 커다란 판이 있었다. 이를 지칭하는 이름이 바로 대시보드(Dashboard)다. 말이 돌진할 때 마부 쪽으로 튀는 흙과 자갈 등을 막는다는 뜻이다. 자동차가 현대적 형태로 자리 잡으면서 승객을 포함해 운전자도 실내 공간으로 들어왔다. 대시보드도 내부로 자리를 옮겼지만 기능은 완전히 바뀌었다. 엔진룸과 캐빈룸의 경계를 만드는 동시에 계기판과 송풍구, 스티어링 휠을 부착하는 구조물이 되었다. 자동차에 전자 기술이 접목되면서부터는 각종 전자 장비를 대시보드 내부에 들이고, 고급 소재를 사용해 디자인적 기교를 부릴 수 있는 스케치북 같은 역할도 추가됐다.

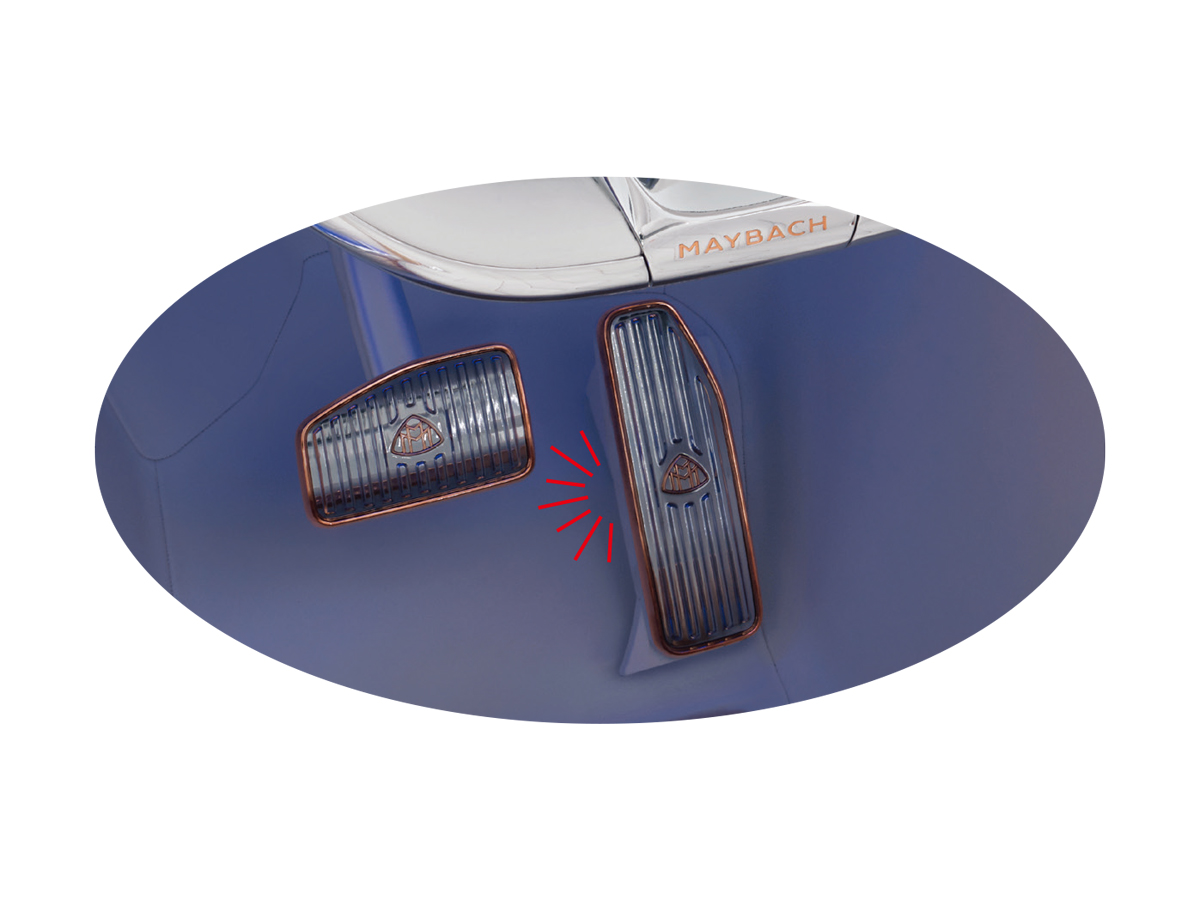

패들 시프트

스티어링 휠 뒤편. 운전대에서 손가락을 뻗으면 닿는 위치에 길쭉한 레버가 2개 있다. 몸 쪽으로 당기면 수동으로 기어를 변속할 수 있는 패들 시프트다. 이 장치는 원래 F1 머신에서 파생됐다. 운전하는 동안 조금이라도 빨리 변속할 수 있도록 고안한 시스템이었다. 시속 300킬로미터를 넘나드는 위험한 레이싱 중 손을 운전대에서 떼지 않아도 된다는 장점도 있었다. 처음으로 패들 시프트를 장착한 차는 1990년대 중반 출시된 페라리 F355였고, 이후 슈퍼카 혹은 스포츠카의 필수 요소처럼 자리 잡았다. 기어 레버를 없애고 패들 시프트로만 변속해야 하는 차도 등장했고, 반드시 고성능 차가 아니더라도 요즘은 흔하게 장착되는 편이다. 소재도 점점 다양해져서 금속을 비롯해 값비싼 카본 파이버까지 패들 시프트의 재료로 사용된다.

바텀 플랫 스티어링 휠

운전대의 영문 명칭은 스티어링 ‘휠’이다. 차를 조향하는 둥근 장치라는 뜻. 최근 들어 알파벳 ‘D’를 눕힌 듯한 운전대가 차종을 가리지 않고 유행이다. 아랫부분을 평평하게 만들었다는 뜻의 ‘바텀 플랫 스티어링 휠’이다. 이 역시 F1에서 아이디어를 얻었다. 실은 F1 머신의 운전대는 동그랗지 않다. 매우 좁은 승차 공간에서 드라이버의 다리 공간을 조금이나마 확보하기 위해 운전대 하단을 직선으로 만든다. 차체가 극도로 낮은 슈퍼카나 스포츠카에 바텀 플랫 스티어링 휠을 사용하기 시작한 것도 동일한 이유다. 하지만 이런 운전대가 언제나 좋다고는 할 수 없다. 주차와 U턴 등 운전대를 한 바퀴 이상 돌려야 하는 상황에선 원형이 조향하기가 훨씬 수월하다. 몸을 힘껏 구겨 넣어야 탈 수 있는 슈퍼카가 아닌 이상 바텀 플랫 스티어링 휠의 역할은 기능보다 ‘멋’에 수렴한다.

미드십 엔진

자동차의 구조는 일반적으로 앞부분부터 엔진룸, 캐빈룸, 트렁크룸으로 구분한다. 하지만 순서가 뒤바뀐 차도 있다. 트렁크가 보닛 아래 있고, 엔진이 캐빈룸과 뒷바퀴 사이에 있는 미드십 엔진 구조다. 엔진을 차체 중앙부에 놓은 최초의 브랜드는 람보르기니였다. 지금도 마찬가지지만, 당시 람보르기니는 페라리와 피 튀기는 경쟁 관계였다. 슈퍼카 제작에 먼저 발 들인 페라리를 추월할 방법을 찾던 람보르기니는 최초의 미드십 엔진 슈퍼카 미우라를 개발한다. 자동차에서 가장 무거운 엔진이 가운데에서 무게 중심을 잡아 앞뒤 중량 배분이 50:50에 더 가까워졌다. 1965년 공개된 미우라가 압도적인 동력 성능을 증명하자 미드십 엔진 레이아웃은 다른 브랜드로 퍼져나갔다.

이후부터 슈퍼카를 구분 짓는 기준 중 하나가 됐다.

컵 홀더

운전석과 동승석 사이, 도어 등 고전적인 자리부터 CD 플레이어처럼 버튼을 누르면 스르르 전개되는 방식까지, 컵을 꽂아 둘 공간을 만드는 방법은 점점 창의적으로 발전하고 있다. 사실 유럽계 자동차 브랜드들이 미국 진출에 사활을 걸기 전까지만 해도 컵 홀더는 생소한 개념이었다. 2차 대전 후 자동차를 대량 수입할 수 있는 나라는 실질적으로 미국밖에 없었다. 세계 최대 자동차 시장을 공략하기 위해 미국인의 라이프스타일에 호응하는 차를 앞다퉈 개발했다. 큰 차를 선호하는 취향에 맞춰 대형 세단을 제작하고, 미국의 ‘테이크 아웃’ 문화에 대응하기 위해 차 구석구석에 컵 홀더를 만들기 시작했다. 오늘날 고급차의 컵 홀더는 냉장 기능까지 갖추고 있다. 이 역시 전 세계로 보급된 테이크 아웃 아이스커피와 무관하지 않다.

대형 디스플레이

최근 자동차 인테리어에서 가장 눈에 띄는 변화는 점점 간결해지는 센터페시아다. 버튼이 점점 퇴화한 대신 거대한 디스플레이가 센터페시아 한가운데를 점령하고 있다. 내비게이션은 물론 차량 기능 제어, 인포테인먼트 시스템을 사용할 때도 손가락으로 스크린을 톡톡 터치해야 한다. 유행의 발원지는 미국의 신생 브랜드 테슬라. 스마트폰과 태슬릿 PC 제조 기술이 순식간에 발전하자 테슬라는 모델 S에 거대한 디스플레이를 탑재했다. 덕분에 인테리어는 매우 간결해졌고, 더 ‘첨단스러운’ 분위기로 내부를 연출할 수 있게 됐다. 테슬라식 디스플레이의 보급은 현재도 진행 중이다. 화면을 2개로 분할해 역할을 각각 나누거나 운전대 뒤까지 길쭉하게 뻗은 디스플레이가 계기판 역할을 겸하는 등 브랜드마다 테슬라를 응용한 디자인을 선보이고 있다.

쿠페형 세단

도어를 2개만 달고, 루프 라인이 매끄럽게 내려와 경쾌하고 날렵해 보이는 차. ‘쿠페’의 원래 의미다. 하지만 요즘은 쿠페와 세단의 경계가 모호하다. 쿠페는 문이 2개여야 한다는 전제가 슬그머니 지워진 듯하다. 장르의 경계를 무너뜨린 차는 메르세데스-벤츠가 2004년 출시한 CLS. ‘4도어 쿠페형 세단’이라는 장황한 설명과 함께 불쑥 등장했다. 쿠페와 다를 바 없는 디자인이면서도 도어가 4개라서 뒷자리에 타기 수월했다. CLS가 일으킨 파급은 굉장했다. 벤츠의 전략이 정확히 적중하자 경쟁 브랜드들은 다급히 비슷한 형태의 모델을 출시했다. CLS는 일반 세단을 디자인하는 경향까지 완전히 바꿔놨다. ‘각그랜저’처럼 캐빈룸과 트렁크룸의 경계가 명료한 ‘노치백’은 2010년대 들어 거의 사라졌다. 그 자리는 미끈하게 지붕 라인이 떨어지는 세단이 차지했다.

킥 다운 스위치

생각보다 많은 차에 장착돼 있지만, 차의 주인마저도 잘 모르는 장치가 있다. 발로 가속페달을 있는 힘껏 밟으면 자동으로 눌리도록 설계된 ‘킥 다운 스위치’다. 초인종을 누르는 것처럼 버튼이 딸깍 눌리면 엔진이 사납게 반응한다. 추월이나 돌발 상황을 회피하는 등 순간적인 가속력이 필요한 상황에서 사용할 수 있는 기능이다. 종종 ‘부스터’처럼 소개될 때가 있지만, 엄밀히 말하면 킥 다운 스위치는 원래 연비 때문에 만들었다. 가속페달을 급히 밟으면 자동차가 힘을 얻는 대신 엔진 회전수(rpm)가 치솟는다. 연료 소모도 덩달아 증가한다. 킥 다운 스위치는 엔진에서 100퍼센트의 힘을 이끌어내기 직전, ‘마지막 한 발’로 가는 잠금 장치라고 볼 수 있다. 운전자가 의도적으로 버튼을 누르기 전까지 연료 소모를 조금이라도 줄이려는 배려로 시작된 시스템이다.