하나의 레시피는 몹시 다양한 결과물을 빚는다. <또 이따위 레시피라니>를 쓴 영국의 소설가 줄리언 반스의 지적처럼 레시피에도 정답이란 게 있을까?

고백부터 해야겠다. 나에겐 약간의 허세가 있다. 숨길 수도 없다. 집에 굴러다니는 요리책만 봐도 티가 난다. 평생 한 번도 해 먹지 않을 레시피가 꽉꽉 채워진 책들이다. 피에르 가니에르의 책 <프랑스 요리의 재창조Reinventing French Cuisine>에 나오는 팔라모스 새우를 아몬틸라도 셰리에 담가낸 요리를 내가 따라 할 가능성은 제로다. 일단 스페인 팔라모스에서 잡은 새우를 동네 마트에서 살 수가 없다. 집에 아몬틸라도 셰리가 있으면 그냥 마시지 새우 담그는 데 쓰지는 않을 거 같다. 그런데 왜 내 책꽂이에 이 책이 있단 말인가. 허세다 허세.

영국의 소설가이며 요리책 좀 사본 아저씨인 줄리언 반스의 조언에 정면으로 반하는 책이다. 반스는 요리책을 노골적으로 진열해놓은 음식점에서 충동 구매하지 말라고 했다. 그 식당에 요리 먹으러 간 거지 나중에 그것보다 못한 걸 직접 만들어 먹으려고 간 건 아니라는 사실을 기억하라는 거다. 하지만 돈으로 대가를 치른 조언이라고 얘기한 걸 보면 그 역시 이런 요리책을 몇 권 가지고 있는 듯하다.

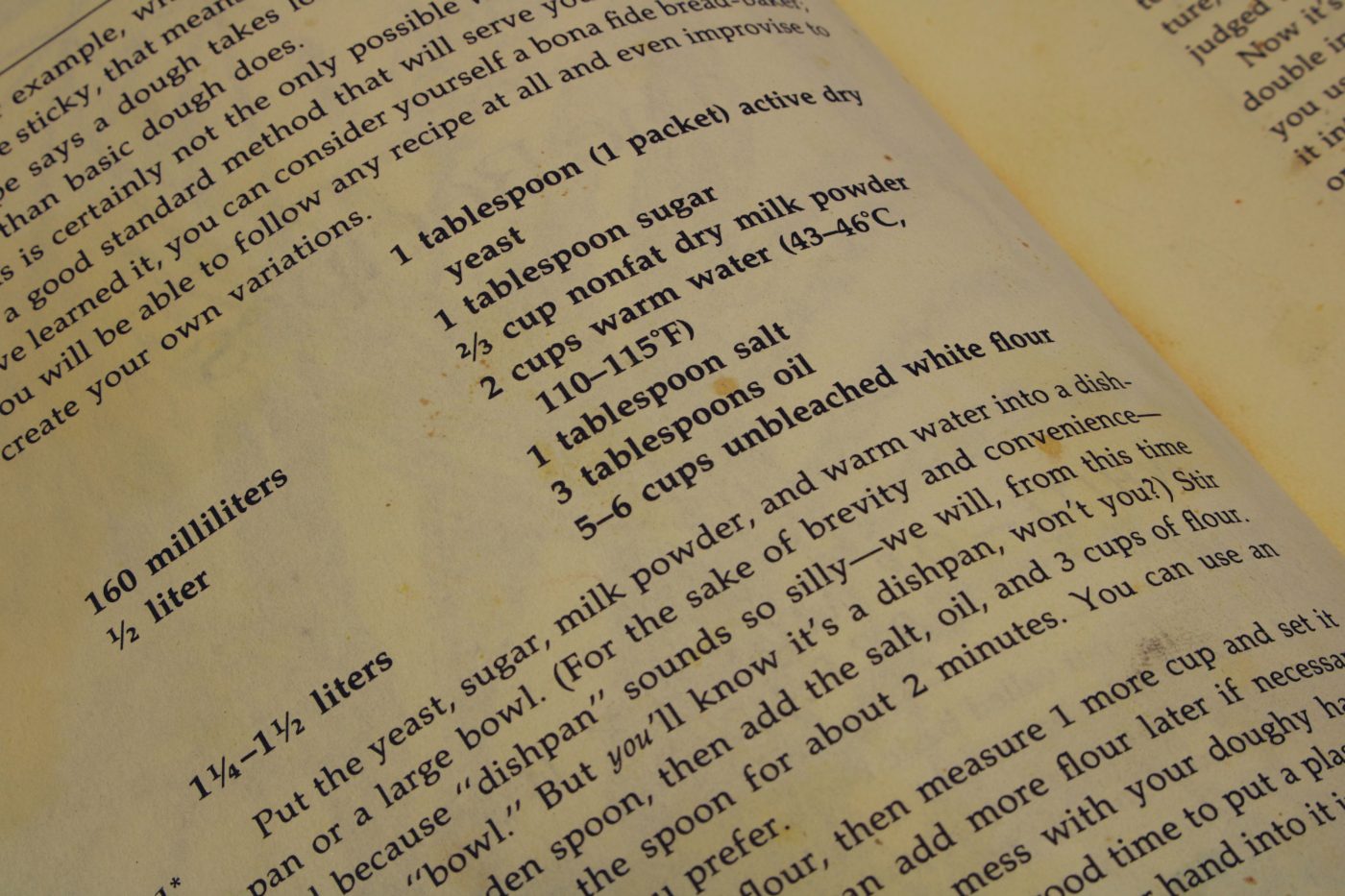

요리책은 다른 책과 다르다. 글을 쓴 사람과 읽는 사람의 성격이 모두 드러난다. 프랑스 요리책과 미국 요리책이 다르다는 속설을 봐도 그렇다. 미국 레시피는 정확한 용량을 알려주지만 프랑스 레시피는 얼마만큼 넣어야 하는지를 구체적으로 제시하지 않아 요리하는 사람이 알아서 넣어야 한다는 이야기다. 하지만 그냥 속설일 뿐 사실이라고 보긴 어렵다. 미국 요리책에서 재료 용량을 처음 명시하긴 했다. 1896년 보스턴 요리학교의 교장 패니 파머가 표준화된 계량 스푼과 컵으로 양을 표시한 요리책을 펴낸 거다. 소금 한 자밤, 밀가루 한 움큼, 달걀 한 개만큼의 버터라는 표현을 볼 때마다 답답함을 느꼈던 독자들이 환호할 만했다. 하지만 미국에서만 그런 건 아니다. 비슷한 시기 유럽에서도 과학 기술의 발전에 맞춰 전보다 정확하게 분량을 표시한 요리책이 나오기 시작했다. 요즘에는 도리어 미국 레시피가 비과학적이라는 비판도 많다. 계량 컵이나 스푼으로 용량을 표시하는 미국식은 부정확하며 중량을 표시하는 유럽식이 더 정확하다는 거다.(초콜릿 한 컵이 얼마나 애매한지 경험해본 사람은 알 거다.)

프랑스 요리책은 분량을 명시하지 않는다는 건 아마 미국 독자들에게서 나온 생각일 듯하다. 레시피에 소금을 넣어 간을 맞추라는 말이 나올 때마다 요리를 잘하는 프랑스인은 경험으로 척척 알맞은 양을 넣을 거라고 상상했을 미국 독자들 말이다. 20세기 중반 미국에 프랑스 요리를 소개한 유명한 영국인 작가 엘리자베스 데이비드도 이런 오해에 한몫했을 테다. 데이비드는 자신의 책에서 요리법은 간단히 소개하고 만든 음식 맛을 소개하는 데 치중했다. 정확한 양이나 단계별 설명을 생략해도 독자들이 그 정도는 알고 있다고 여긴 거다. 하지만 프랑스와 미국의 문화 차이라기보다는 그냥 시대적 차이다. 국가를 불문하고 예전에는 그런 요리책이 많았다. 저울도 없고 계량 컵도 없으니 분량을 표현할 별다른 방법이 없었다.

한국에서도 마찬가지다. “1. 미역을 담가서 조물조물 주물러 빤다. 2. 소고기를 넣고 기름을 넣어 볶는다. 3. 미역을 넣고 볶는다. 4. 물을 붓고 끓인다.” 어디를 봐도 분량이 없다. 다른 레시피도 마찬가지다. 약밥 레시피에는 흑설탕 1kg을 넣으라고 수치가 나오긴 하는데 정작 찹쌀은 얼마큼 넣으라는 설명이 없다. 옻백숙 레시피에는 옻 나뭇가지를 얼마나 넣으라는 말이 빠져 있다. 왜냐고? “요리는 레시피를 따르는 것이 아닌 감으로 하는 것이다.” 충청도 할머니 51명이 손글씨로 쓴 요리책 <요리는 감이여>에 나오는 레시피 대부분이 그런 식이다.

<또 이따위 레시피라니>를 쓴 줄리언 반스가 충청도 할머니들의 레시피를 보면 어떤 반응을 보일지 궁금하다. 반스는 중간 크기의 양파라는 말에도 반감을 보인 사람이다. 요리책 저자들은 아무렇지도 않은 듯 작은 양파, 중간 크기 양파, 큰 양파 셋으로 양파 크기를 나누지만 실제 양파의 크기는 메추리알처럼 작은 샬롯부터 컬링 스톤만 한 양파까지 엄청나게 다양하다는 것이다. 과다한 비계를 잘라내라는 말에 ‘과다’라는 단어의 뜻을 해석하기 위해 여러 시간을 들여 고민해야 하는 반스에게 미역국을 감으로 끓이라는 레시피라니.

이 정도면 특정 레시피를 보고 어떤 반응을 보이느냐로 사람의 성격 테스트를 해봐도 좋을 거 같다. 요리책이 없어도 된다. 밀키트나 냉동식품에 나오는 레시피로도 충분히 테스트가 가능하다. 나는 레시피에 표시된 양은 크게 개의치 않는데 제시하는 방법에는 반항적일 때가 많다. 오늘 점심에 구워 먹은 제주돼지 숄더랙도 그랬다. 포장 박스에는 프라이팬에 올리브 오일을 두른 후 팬을 달구라고 적혀 있었지만 팬에 기름을 두르지 않고 그냥 고기를 올렸다. 테프론 코팅이 300도에서 분해되기 시작한다는 걸 알고 난 다음부터는 웬만해서는 빈 프라이팬을 가열하지 않는다. 어차피 기름진 돼지고기를 굽는 터라 팬에 기름을 두르지 않아도 금세 돼지기름으로 칠이 되기 마련이다. 나름 이유가 있긴 한데 그렇다고 다른 사람에게 권할 수 있을 정도는 아니다. 돼지고기를 절반으로 나눠서 한쪽은 올리브 오일을 두른 방식으로, 다른 한쪽은 그냥 고기만 올리는 방식으로 비교 실험해본 건 아니기 때문이다. 맞다. 나는 줄리언 반스만큼 양에 민감하진 않지만 반스처럼 의심이 많은 사람이다.

팬데믹이 오래가면서 다들 집에서 요리해 먹는 빈도가 늘어났다. 코로나19 이전에도 이미 세계적으로 혼밥이 느는 추세였다. 2017년 국내 설문 조사에서 응답자 71퍼센트가 혼밥을 즐긴다고 답했다. 2019년 영국 조사에서는 성인 3명 중 1명은 매일 혼밥을 한다고 답했다. 남에게 차려줘야 하는 음식과 내가 먹을 음식 준비는 다르다. 나 혼자 먹는데 재료의 양을 신경 쓸 일이 없다. 내가 마늘을 좋아하면 마늘을 두 배로 넣으면 되고, 내가 안초비를 좋아하면 파스타 1인분에 한 병을 다 써도 된다. 내 경우도 집에서 국수에 올리는 쑥갓의 양이 식당에서 국수 위에 올려주는 쑥갓의 열 배 정도다. 쑥갓을 좋아하는 편이기도 하고 남으면 버리는 게 아깝기도 해서 그렇다. 요리책도 혼밥 트렌드를 따라간다. 영국의 유명 요리 연구가 나이젤라 로슨이 올해 봄에 낸 책 <요리하고 먹고 또 해 먹어라 Cook, Eat, Repeat>도 그런 책이다. 내가 좋아하는 요리를 나만을 위해 만들어서 맘껏 즐기라는 거다. 푸드라이터 에드 스미스의 책은 아예 제목부터가 <크레이브>다. 기분에 따라 당기는 음식을 해 먹는 방법에 대한 안내서라 할 수 있다. 의문이 생기긴 한다. 초콜릿을 머스터드소스에 곁들여 먹든 연어에 캐러멜과 패션 프루트를 얹어 먹든, 내가 내키는 대로 해 먹으면 되는데 굳이 왜 레시피가 필요하단 말인가. 그렇지 않다. 혼자 먹고 맛있으면 그걸 또 인스타그램에 올려 다른 사람과 레시피를 공유하며 즐기는 재미가 있다.

이 정도면 갈 때까지 간 거 아니냐. 줄리언 반스가 푸념할 만하다. 하지만 아직 끝이 아니다. 하나 빠뜨린 요리책이 있다. 제목부터 범상치 않다. 올해 3월 나온 <노-레시피 레시피>이다. <뉴욕타임스> 쿠킹 섹션 에디터인 샘 시프턴이 쓴 책이다. 재료만 나열하고 분량은 빼버렸다. 독자 스스로 상상력을 동원해서 즉흥적으로 요리할 수 있게 하기 위함이라는 게 시프턴의 설명이다. 분량 계산 때문에 스트레스 받지 말고 요리를 즐기자는 얘기다. 어느 쪽이 더 스트레스인지는 사람마다 다르겠지만. 글 / 정재훈(약사, 푸드 라이터)

- 피처 에디터

- 전희란