수학을 중심으로 한 드라마가 방영 중이다. 국내 콘텐츠에서 보기 드물었던 소재의 반가움도 잠시, 이 드라마, 다시 검산해봐야 할 것 같다.

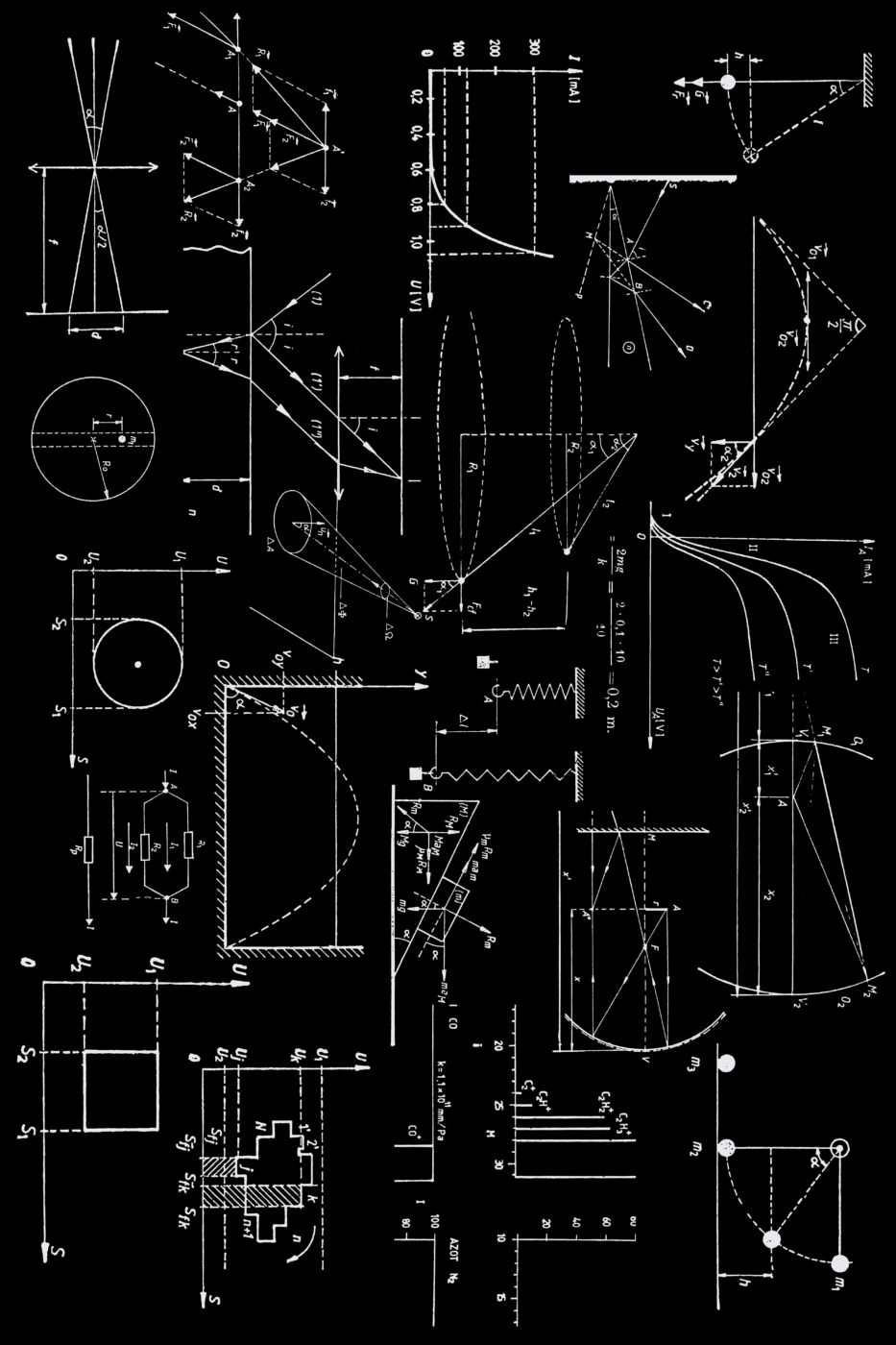

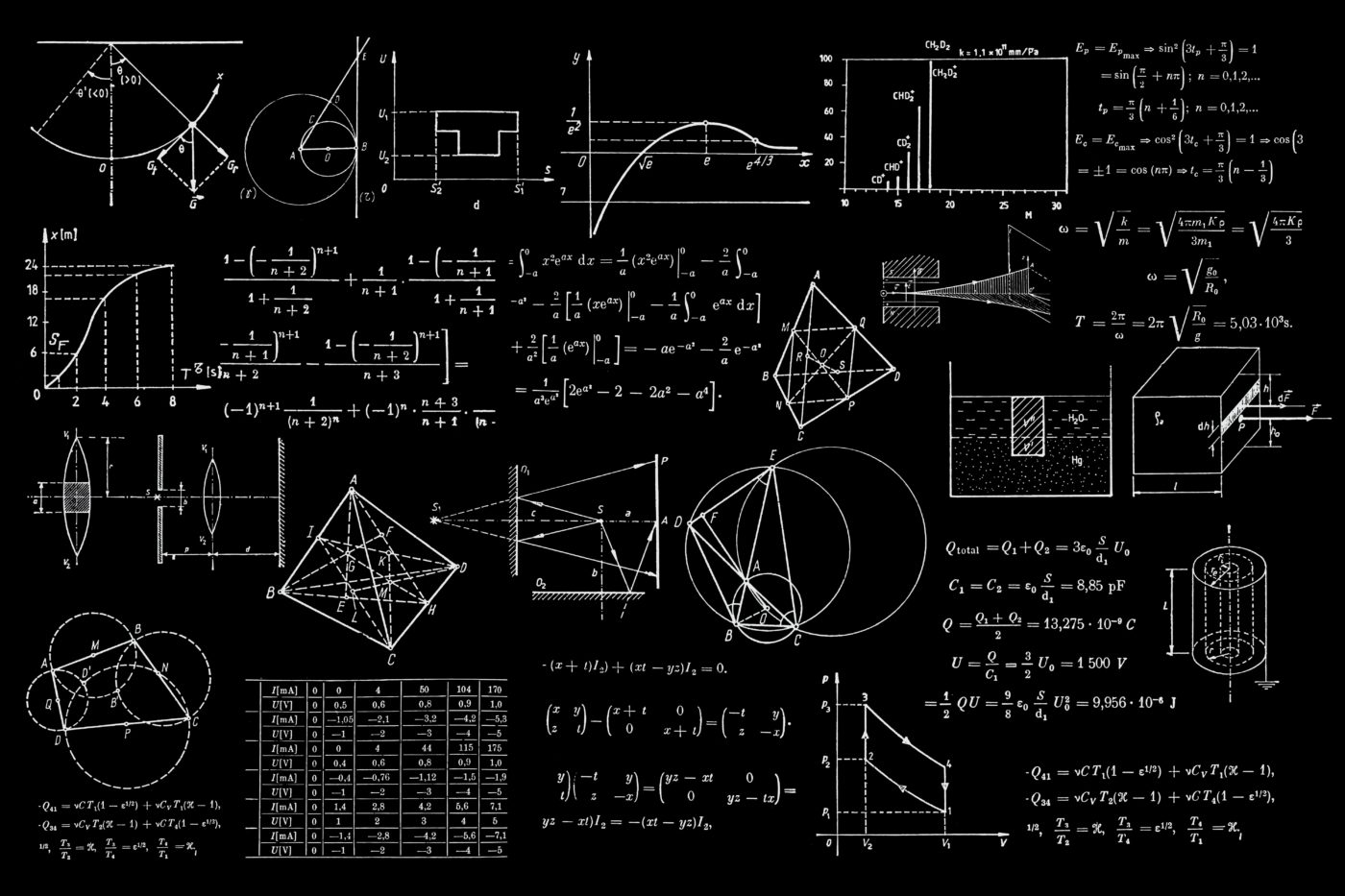

<멜랑꼴리아>라는 드라마의 방영 소식을 알게 됐을 때부터 개인적으로 은근히 이 드라마를 기다렸던 두 가지 이유가 있었다. 첫째는 시청자로서 배우 임수정과 이도현을 좋아하고 그동안 쌓인 데이터베이스에 근거해 그들의 작품을 신뢰하는 편이며, 둘째는 한국 TV 드라마에서 수학을 다룬다니 ‘수학 덕후’의 입장에선 내심 반가운 마음이었다. 아주 어릴 때부터 수학 문제 푸는 게 취미였던지라, 심지어 대학 시절 12시간 동안 기숙사 방에 처박혀 홀린 듯이 문제만 푼 적이 있다. 이 정도 예이면 대충 설명이 되려나. 하지만 나와 비슷한 ‘수학 덕후’들에게는, 더더욱 여자들에게는 한이 서려 있다. “수학을 좋아한다니 진짜 특이하다”, “여자애가 왜 수학을 더 좋아하니?” 같은 말을 지겹게 들어야 했으니까. 어려운 문제를 풀 때마다 삶에 필요한 쾌락과 자존감을 충전했는데도 말이다. 그래서 눈곱만큼이라도 수학에 호의적인 사람을 만나면 벅차오름을 참지 못하며 엄청난 환대를 보이게 된다. 그런데 포스터에서부터 수식이 가득한 드라마가 나온다니.(역시 문화를 만드는 일은 CJ가 제일 잘하는 게 맞았다!) 주로 쓰인 수식이 굳이 암기할 필요는 없고 그때그때 도출하면 되는 삼각형 면적 구하는 공식인 건 아쉬웠지만, 언젠가 연습 문제로 열심히 풀었던, 평균값 정리 이용해서 ‘적분으로 곡선의 길이 구하기’가 있는 건 퍽 반가워서 앉은 자리에서 신나게 증명까지 했다. 하지만 동시에 불안했다. 한국 드라마의 열혈시청자로서 돌이켜보건대 이런 소재를 잘 다룰 것같은 작가를 그동안 단 한 명도 보지 못했다. 15년 전쯤 방송된 드라마 <눈의 여왕>에서 현빈이 수학 천재로 나오긴 했지만 수학이 주가 되는 드라마는 아니었다. 과연 수학의 아름다움을 잘 다루는 드라마가 나올 수 있을까? 다른 시청자들이 우려하던 선생님과 학생의 로맨스 같은 설정은 솔직히 관심 밖이었다. 나의 관심사는 오로지 수학, 수학을 어떻게 묘사하는지 그것만 볼 일이었다.

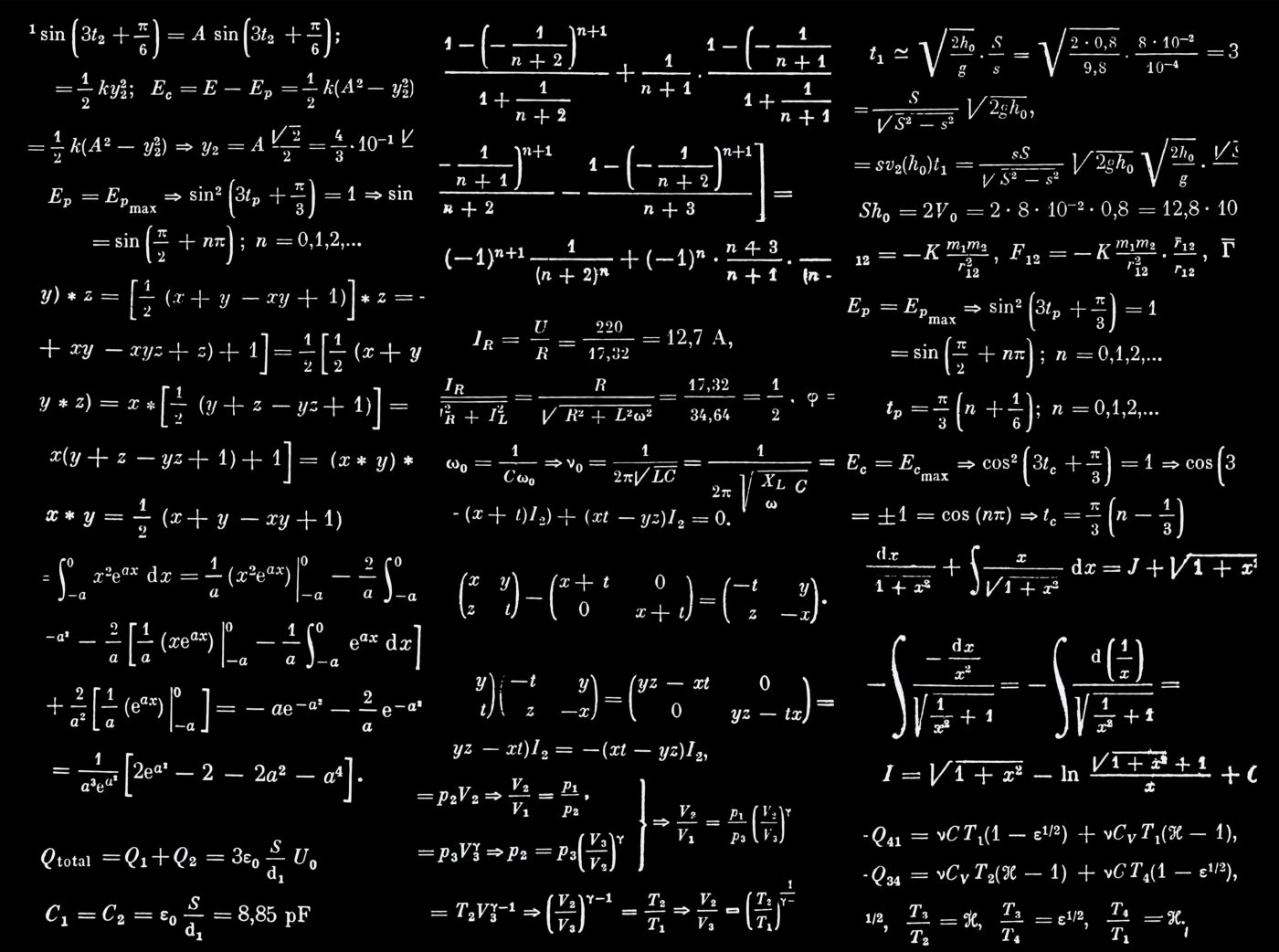

<멜랑꼴리아>의 주인공 백승유는 열 살에 MIT에 입학한 수학 천재다. 그 증거로 번호판을 잘 기억한다거나 큐브를 빨리 맞추는 것이 제시되는데 이는 그 사람이 수학 천재라는 것과 그다지 관련없는 사례들이다. 게다가 북극곰 색깔을 묻는 문제는 정말로 오래되지 않았나? 이미 유명해서 답을 아는 사람이 굉장히 많을 텐데도 ‘수학 덕후’인 선생님 지윤수가 수학 문제를 내는 온라인 모임에서 이 문제를 내고, 천재 학생을 제외하고는 아무도 풀지 못하는 설정은 공감하기 어렵다. 이 정도는 대중 드라마에서 초반 캐릭터 소개를 위해 간편한 방법을 쓴 것이라고 눈감아줄 수 있다. 문제는 수학의 아름다움을 감각하는 주인공들과의 교감이 중요한 드라마가 사이클로이드, 프랙털, 테셀레이션같은 개념을 시청자가 설명 자막을 읽고 이해할 여유도 없이 쏟아내고, 백승유의 모자 속 숫자인 ‘1729’를 “세제곱수 두 쌍의 합이 같을 때 그중 합이 제일 작은 수”라고 대사로 흘려보낼 때부터 시작된다.(굳이 적자면 1729는 서로 다른 세제곱수 두 개의 합으로 나타낼 수 있는 방법이 두 가지인 자연수 중 가장 작은 숫자다. 1729는 10^3과 9^3의 합이면서 12^3과 1^3의 합으로도 표현할 수 있다.) 이 같은 묘사는 보편적인 시청자가 이야기에 몰입하기도 전에 질리게 만들어 거리감만 조성한다. <멜랑꼴리아>에서 아직 미성년자인 주인공과 성인 선생님의 로맨스가 불편하게 다가오고 “나랑 하자, 수학” 같은 대사가 쓸데없는 노림수만 가득하다고 느껴진다면, 이는 주인공들의 교집합이 되는 수학이라는 소재와 감정선이 충분히 설명되지 않았기 때문이다.

명문 사립고의 시스템 비판은 <멜랑꼴리아>에서 주인공들의 로맨스 이상으로 중요한 내러티브 중 하나다. 문제 풀이를 달달 외워서 시험 문제 맞히는 것에 치중한, 입시 위주의 교육을 정면으로 비판한다. 문제 잘 푸는 훈련을 하는 것 자체가 나쁘다고 보진 않는다. 예상 문제를 뽑아 풀이를 먼저 이해한 뒤 조금씩 응용해가는 것은 필자가 대학 시절 선형대수학이나 복소함수론 수업을 들을 때 썼던 공부법이다. 시험 대비 위주의 교육이 문제되는 진짜 이유는 시험 시간이 한정돼있다는 데 있다. 문제 풀이 시간을 단축시켜주는 팁을 학원에서 배우지 않고 독창적인 방식으로 문제를 푸는 학생은 시간 내에 모든 문제를 풀지 못할 수 있기에 시험 시스템은 그들의 창의성을 미처 알아보지 못할 수 있다. 그런데 <멜랑꼴리아>는 이런 맥락을 지우고 단지 문제 풀이 트레이닝 자체가 폐해인 것처럼 묘사하고, 상류층 자제가 시험 문제를 빼돌려 이득을 보는 납작한 에피소드를 등장시켜 전체를 뭉뚱그린 후 시스템을 비판한다.

<멜랑꼴리아>가 수학을 통한 주인공들의 교감을 묘사하고 동시에 주류 시스템의 대척점에 선 새로운 교사상을 보여주고 싶었다면, 지윤수 선생님이 다음과 같은 질문을 던지는 것으로도 충분하다. 1 더하기 1은 왜 2가 되어야 하는가. 혹은 숫자 0을 만든 것이 인류 문명사에 어떤 영향을 미쳤는가. 이 정도면 시청자도 충분히 이해할 수 있고, 수학이란 학문이 중요한 이유도 보여줄 수 있으며, 다른 사람은 심각하게 고민하지 않는 부분을 주인공들만 사유한다는 묘사 역시 가능하고, 입시 중심에서 탈피한 교육이라는 의미에도 부합한다. 극 중 ‘전제 오류’가 답이었던 시험 문제에 대한 에피소드에서 비유클리드 기하학 이야기로 연결하는 것도 나쁘지는 않지만, 이런 개념만 쏟아내면 시청자는 금세 리모컨을 돌리고 싶어질 거다. 굳이 로피탈 정리와 테일러 급수를 언급하지 않더라도 충분히 깊이 있으면서 쉽게 건넬 수 있는 수학은 정말 많다.

수학의 아름다움은 꼭 ‘천재’만 공감하고 나눌 수 있는 것이 아니다. 천재 캐릭터로 묘사하는 클리셰는 일종의 신성화를 통해 수학이 따분하고 재미없다는 편견만 꾸준히 생산하거나, 수학을 즐기고 좋아하는 사람들이 취향을 드러내기도 어렵게 만든다. 연예인들이 퀴즈를 얼마나 잘 맞히는지 눈에 불을 켜고 관찰하고, 특히 국사문제를 틀리면 역사 의식이 없다며 사과까지 하게 만드는 나라에서, 수학은 예외적으로 외계의 이야기처럼 치부되어 왔다. 사회생활 하면서 인수분해할 일은 없으니 괜찮다고 간주돼왔다. 그러나 그럴 문제가 아니다. 수학은 사람이 논리적으로 사고할 수 있도록 뇌를 훈련시키며, 수학적 논리를 이해할 때 세상을 보는 시야는 더 넓어질 수 있다. 현대인의 문해력 부족이 심각한 시대라고들 한다. 참고로 수학은 우리가 글을 더 잘 읽어낼 수 있게 하는 데도 큰 도움이 된다.

그래서 <멜랑꼴리아>는 늘 대중과 거리감 있게 묘사됐고 그렇게 조장되기도 했던 수학의 위치를 다시 한번 재확인시킨다. 게다가 이 드라마는 백승유가 성인이 된 후 수학 이야기 비중이 줄어들면서 초반보다 재밌게 풀리고 있는데, 주인공들이 수학을 통해 감정을 나눈다는 드라마가 이렇게 된 건 뭔가 크게 잘못된 게 아닐까? 그렇다면 꼭 수학이 아니었어도 되지 않았을까. 그저 조금 다른 로맨스를 보여주기 위한 양념 같은 것이었다면, 초반에 이 드라마가 ‘진짜 천재들의 이야기’라는 것을 증명해 보이고 싶은 듯 어려운 개념을 강박적으로 쏟아내지 않아도 됐다. 수학은 천재성을 빛나게 해주기 위한 장식이 아니라 로맨스든 동지애든 감정을 연결하는 회로로 충분히 기능할 수 있는 소재다. 아쉽게도 <멜랑꼴리아>는 누구보다 드라마를 만드는 사람들이 이 점을 확신하지 못했던 작품으로 남을 것 같다. 글 / 임수연(<씨네 21> 기자)

- 피처 에디터

- 김은희