베넷 밀러의 정갈하지만 진득한 화면 속으로 온통 모호한 인물이 문제적으로 요동친다.

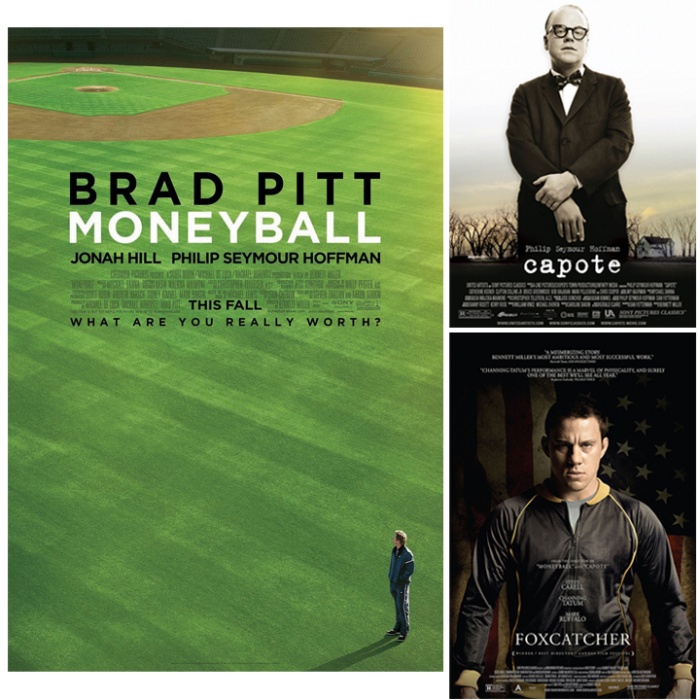

베넷 밀러 <카포티> 2005

<머니볼> 2011

<폭스캐처> 2014

영화감독을 둘로 나눌 수 있다면 하나는 탐색하듯이 여러 방식으로 찍는 부류고, 다른 하나는 고민 고민해서 정제한 몇 편만 보여주는 타입일 것이다. 베넷 밀러는 (스탠리 큐브릭과 폴 토마스 앤더슨처럼) 후자에 속한다. 그는 1998년 다큐멘터리 영화 <뉴욕 크루즈>로 데뷔한 후 지금까지 단 세 편만 찍었다. 모두 한 명의 20세기 실존 인물을 다룬 영화다. 베넷 밀러가 실제 사건을 바탕으로 만든 영화 속 ‘진짜’ 세상은 어쩐지 중력이 세다. 빛과 공기가 무겁다. 그곳에 끌려온 트루먼 카포티, 빌리 빈, 존 듀폰은 아주 천천히 움직일 수밖에 없다. 중력이 강하니 시간은 빨라질까? 눈에 보이는 속도와 다르게 감정은 긴박하게 흐른다. 하지만 몰입되는 쪽은 아니다. 영화를 보는 건 등장인물에 동의하며 영화를 실제 세계로 착각하는 과정이다. 덕분에 관객은 영화를 카메라가 찍었다는 사실마저 잊는다. 그건 관객이 어느 쪽이든 편을 들고 있다는 뜻이다. 하지만 베넷 밀러는 실제 사건을 다루면서 카메라와 배우의 심리적인 거리를 지독하리 만큼 벌려 놓는다. 멀지도 가깝지도 않은, 끊기거나 늘어나지도 않는 팽팽한 간격. 그 덕에 관객은 카메라의 존재를 보는 내내 의식하게 된다. 실제로 일어나는 일을 관찰하고 있다고 인지하는 것이다. 그건 마치 다큐멘터리를 보는 방식과 같다. 극영화가 얻을 수 있는 최고의 ‘리얼리티’. 그럼에도 베넷 밀러의 영화엔 ‘재미’가 있다. 첨예하게 정제된 아름다운 장면. 보여주지 말아야 할 것을 철저히 가려냈기 때문일까? 정갈하지만 진득한 화면 속으로 온통 모호한 인물이 문제적으로 요동친다.

- 에디터

- 장우철, 정우영, 양승철