쓰고 지운 흔적으로 가득한 노트를 항상 옆구리에 끼고 다니는 시인이 되어야 한다.

글 / 박정훈(작가, 번역가)

참새 방앗간처럼 들르는 서울 황학동의 어느 빈티지 음반점 주인장이 해준 얘기다. 시간을 두고 살펴보니 엘피 레코드의 고객층이 점점 내려가 20대 손님이 꽤 많아졌고, 그중에는 밴드를 한다고 밝힌 이가 수두룩하다고. 얼마 전에는 기타를 치는 한 젊은 친구가 핑크 플로이드 판을 사가면서 이렇게 말했다 한다. “공부하려고요.”

아이돌 스타를 청춘의 목표로 삼은 이들이 인터넷에 떠도는 동영상을 교재로 삼아 연습하듯이 기타리스트가 되고 싶다면, 밴드를 하고 싶다면 기라성 같은 록 밴드들이 뜨고 졌던 시대의 음반들을 곱씹어 들으며 음 하나하나를 따서 자신의 귀에, 손가락에, 온몸에 옮겨 심어야 함은 물론이겠다. 가르침을 구하기에 앞서 자신의 음악에 본이 되는 음반을 무료 콘텐츠가 넘쳐나는 이 시대에 기꺼이 값을 치르고 구한 것은 스승의 가르침에 대해 최소한의 예의를 갖춘 것 아니겠는가. 가히 속수지례 束脩之禮라 칭할 만하다.

“교육 따윈 필요 없어. 생각을 재단하지도 마. 그냥 좀 냅 둬. 교육이란 벽돌을 찍어내는 일에 지나지 않아”라는 외침에 응한다 해도 배움은 여전히 유효하다.(Another Brick in the Wall, 핑크 플로이드) 전자가 제도와 권력에 의한 것이라면 후자는 의지와 매력이 동인이다. 밴드 음악은 실용음악과 강의실 안에서의 교육이 아니라, 돌고 도는 레코드판 위에서의 배움을 통해 성장한다. 가르치려는 의도 없이 가르침을 주는 록 뮤지션들이 어린 시절 귀동냥으로 배웠던 그 방식 그대로, 건즈 앤 로지스의 슬래시가 레드 제플린의 음반을 들으며 절차탁마하듯 기타를 수련했듯이 말이다. 득음하려면 먼저 청음 聽音/請音해야 한다.

록을 배우려는, 밴드를 하려는 젊은이들이 갈고 닦아야 하는 대상은 기교 너머의 노래다. 테크닉은 허망하게 사라지나 멜로디는 오래도록 남는다. 기체처럼 부유하는 선율이 기억의 품에 안착할 수 있는 건 노랫말 덕이다. 듣는 이들을 흥분의 도가니로 몰아넣고 싶다면 테크닉이 호화로워야 하고, 첫눈에 반하게 하려면 멜로디가 수려해야 하지만, 오래 두고 만나고 싶다면 노랫말이 다정다감해야 한다. 다정다감은 공감의 다른 이름이다. 노래란 뮤지션과 리스너가 주객의 구별 없이 한데 모여 꿈꾸는 소리의 장이다. 그래서 록 밴드는 혹독한 게임이다. 작사, 작곡, 연주까지 모두 자신들의 역량으로 해내야 하는 탓이다.

‘I’ll Always Love You’를 휘트니 휴스턴 본인이 짓지 않았다고 해서 언제나 당신을 사랑하겠다는 절규에 찬 그의 맹세를 누구도 의심하지 않을 터이나, ‘Dreams’를 크랜베리스가 직접 지어 부른 게 아니었더라면 당신이야말로 나의 꿈이라는 돌로레스 오리어던의 수줍은 고백에 공명한 이는 그리 많지 않았을 게 분명하다. 마이크를 잡고 싶다면 먼저 연필을 들어야 한다. 쓰고 지운 흔적으로 가득한 노트를 항상 옆구리에 끼고 다니는 시인이 되어야 한다. 마음에 주단을 깔고 예쁜 촛불로 청자들을 맞이하는 시인. 그래야 마이크 앞에서 내뱉은 한마디 말이 시가 되고 노래가 될 수 있지 않겠나.(내 마음에 주단을 깔고, 산울림)

노래하는 시인에게 절실한 건 무엇일까. “장미가 비를 원하듯 나는 당신을 원해요. 시인에게 아픔이 필요하듯 내겐 당신이 필요해요.”(In These Arms, 본 조비) 왜 You가 아니라 Pain에 악센트가 있는 듯 들리는지. 하나 사랑이 오늘 밤 그의 품에 안긴다 해서 아픔이 쉬이 추슬러지지는 않을 것이다. 시인은 또 다른 아픔을 동경하기 때문이다. 동경은 불안을 부르고, 불안은 이내 시인의 영혼을 잠식한다. 그의 영혼은 불안의 흔적을 노랫말로 새겨 우리 귓가에 불어넣는다. “당신을 나의 모든 것이라 여겼건만 붙잡을 순 없었네. 당신을 품었으나 간직할 순 없었네. 연푸른 당신의 눈동자가 아른거리네, 아른거리네.”(Your Pale Blue Eyes, 벨벳 언더그라운드) 불안을 물리치기 위해 연인을 거울 속에 가둬놓고 그 앞에 서서 마주 보아야 할까. 그 사랑이 순수할까. 그럴 수 없음을, 그렇지 않음을 루 리드는 분명 알았을 터. 알고도 어찌할 수 없는 부서질 듯 연약한 마음이 푸른 눈동자에 창백히 떠올랐을 것이다. 거울에 비치는 아른거린 눈동자는 정작 그 자신의 것이었으리라.

시인 이상이 말했듯 거울 속에는 소리가 없다. 귀와 손이 보이나 들을 수 없고 잡을 수도 없는 조용한 세상. 그 세상에 사랑이란 누명으로 갇혀 있다면, 집착이란 죄목으로 가둬놓았다면 깨트려야 한다. 거울은 보이는 자와 보는 자 모두를 동시에 속박하기에 안팎에서 같이 깨트려야 한다. 그런다고 세상이 끝나지 않는다. 오히려 다른 세상이 우리를 기다리고 있음을, 아니 새로운 세상을 우리가 만들 수 있게 됨을 깨닫게 된다. 깨트림breaking은 곧 깨달음awakening이다.

“낯설기도 하겠지. 하지만 현실이 이래. 네가 날 사랑하는 방식에서 쉽게 헤어날 수 없겠지만 확신을 가져야만 해. 내가 얼마나 자유롭고자 하는지.”(I Want to Break Free, 퀸) 의식과 의지 없는 거울 속의 나에서 벗어났다면, 사랑이라 불리는 감당 안 되고 하찮고 정신 나간 짓에서 풀려났다면(Crazy Little Thing Called Love, 퀸) 자유를 향해 날아가자. 길 없는 허공 속에 스스로 길을 내면서 비상하는 독수리처럼.

“저 하늘의 힘찬 독수리는 무엇이 부당한지 아닌지 따위엔 관심도 없다네. 영원을 향해 날아가는 날개 위의 무지갯빛. 자유로이 날아가는 독수리여, 사람들이 자신의 길을 낼 수 있도록 우리를 일깨워주게나. 시간을 뒤로한 채 계시를 따라가면 언젠가 우리 함께 날아갈 수 있을 테니.”(Eagle Fly Free, 헬로윈)

계시 sign는 초월적인 어떤 존재로부터 주어지는 게 아니다. 스스로의 몸짓 Sign, 즉 자기 자신의 날갯짓이야말로 자신이 가야 할 방향을 알려주는 유일한 지표다. 내비게이션은 우리 몸에 있다.

그릇된 곳으로 가는 듯 보여도, 느리고 굼뜨는 듯싶어도, 혹 같은 자리를 맴도는 듯해도 자신을 믿는다면 그 길은 옳다. 종교, 교육, 관습, 제도 등지에서 일방적으로 쏘아대는 거센 신호 sign가 내 내면의 음성에 혼선을 주지 않게 하려면 꿈이라 불리는 자신과의 약속을, 세월과 망각 속에 흐려진 약속을 다시금 불러내 본유의 밝음을 되찾아주어야 한다. 남들에겐 수수해 보일지 모르나 나에겐 더없이 찬란한 그 빛을. “지난날의 꿈들이 떠나갔던 빈자리에서 이제 다시 시작되고 있다네. 하나둘씩 흩어져 세월 속에 흐릿하게 잊혀져 간 약속 난 아직 기억하고 있다네. 철없던 시절부터 지금 이 순간까지 우린 꿈꾸어왔지. 노래여 영원히.”(영원히, 넥스트)

한번 배우고 수시로 익히니 기쁘다. 배움은 사방이 꽉 막힌 교실에서 경전같은 교과서를 암기하는 학문 學文을 뜻하지 않는다. 배움이란 스승에게 묻는 일, 즉 학문 學問이다. 물었으면 잘 새겨들어야 한다. 그러기에 배움은 또한 학문 學聞이다. 배움에 설령 시기가 있다손 치더라도 이를 몸에 익히는 데엔 때가 없다. 몸에 익힌다는 뜻의 글자 습 習에는 날개 가 있다. 날갯짓은 한때 어미로부터 배우지만 꾸준히 사용치 않으면 그 기능은 몸을 떠난다.

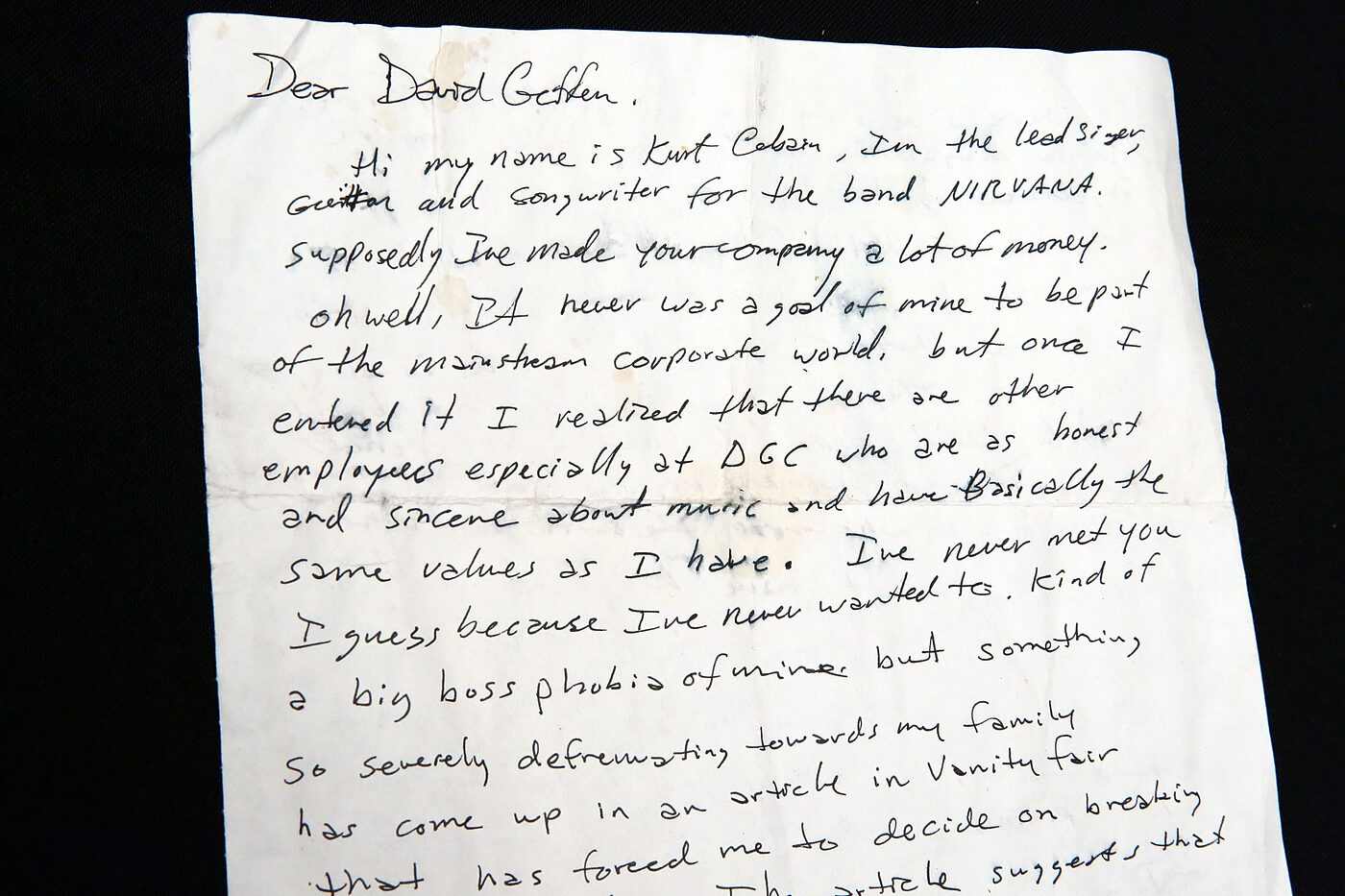

록 밴드의 음반을 들어 익히고, 친구들과 밴드를 맺고, 내일에의 염려를 뒤로한 채 음악에 오늘을 바치는 일이 젊음의 특권이라면, 그 시절을 꿈꾸듯 지나온 이들에겐 차라리 의무다. 나이가 듦에 따라 근육이 퇴화하고 뇌세포가 손상되듯이 감수성도 수시로 익히지 않으면 망각된다. 이 의무를 즐겁게 대하자. 쉽지 않은 일이겠지만 다행히 우리에겐 함께할 벗이 있다. 뜻을 모으자고, 밴드로 뭉쳐보자고 먼 길 마다하지 않고 찾아올 도반이 있다. 그러니 “지금의 네 모습 그대로 오라. 선택은 너의 몫이니.”(Come As You Are, 너바나)