“현실까지가 영화다”, “리뷰가 영화의 완성이다” 라는 평을 받았던 영화 4편. 엔딩 크레딧이 올라가도 현실은 계속된다.

기생충

🎞️ 촬영지였던 반지하 동네가 [기생충] 관광 코스로 지정됐다.

영화 [기생충]은 불편할정도로 솔직하다. 한쪽은 저택에서, 다른 한쪽은 반지하에서 살아가는 두 가족. 같은 세계에 살지만 결코 섞일 수 없는 그들의 이야기는 계급과 불평등을 정면으로 파고든다. 계급을 뛰어넘으려는 노력은 잔혹한 현실에 무너지고, 사회적 상승을 꿈꿨던 가족의 끝은 더 낮은 곳이다. 영화가 해외의 주목을 받고 큰 성공을 거두며, 그 ‘더 낮은 곳’도 주목을 받았다. 가난한 가족이 살던 반지하 집의 촬영 배경인 동네가 [기생충] 관광 코스로 지정된 것. ‘반지하의 삶’은 더 이상 절박한 현실이 아니라 영화 속 명소가 됐다. 그리고 그 곳에는 변함 없이 사람이 살고 있다. [기생충]이 던지는 메시지는 너무나 분명했다. 이 영화는 성공한 걸까? 아니면 허공으로 사라져 버린 걸까?

콘크리트유토피아

🏚️ 관객들은 명화(박보영)를 빌런, 답답한 이상론자, 위선자로 치부한다.

[콘크리트 유토피아]는 재난 이후 극단적인 생존 경쟁 속 다양한 인간 군상을 보여준다. 연대와 공존을 선택하는 이들과, 생존을 위해 타인을 죽음으로 몰아넣는 일도 서슴치 않는 이들. 영화는 점차 배척과 차별이 당연시되는 과정을 그려낸다. 아파트라는 물리적 경계가 신분이 되고, 그 신분이 곧 권력이 되어 누군가를 내쫓고 처벌하는 것이 합리화된다. 그러나 영화는 마지막에 이르러 자격 없이도 공존하는 공동체를 보여주며, 생존엔 자격이 필요하지 않고 배척과 폭력은 결코 정당화될 수 없다는 메시지를 던진다.

영화에서 박보영이 연기한 명화는 특히 도덕적 시험대가 됐다. 아파트 주민이 아닌 아이를 숨겨주고, 극한의 상황에서도 인간성을 지키려 애쓰는 그녀의 모습은 영화 속에서도 전형적이지 않았다. 관객들은 명화를 빌런, 답답한 이상론자, 위선자로 치부했고 ‘내가 사는 게 먼저지, 다 같이 죽자는 거냐’고 말했다. 생존 본능을 이유로 너무 당연하게 도덕적 인간성을 배제하는 행위를 현실적이라고 말하는 사람들. 이 사람들은 영화 속에도 있었다. 그렇다면 영화는 실패한 걸까, 아니면 너무나도 성공적으로 현실을 꼬집어낸 걸까?

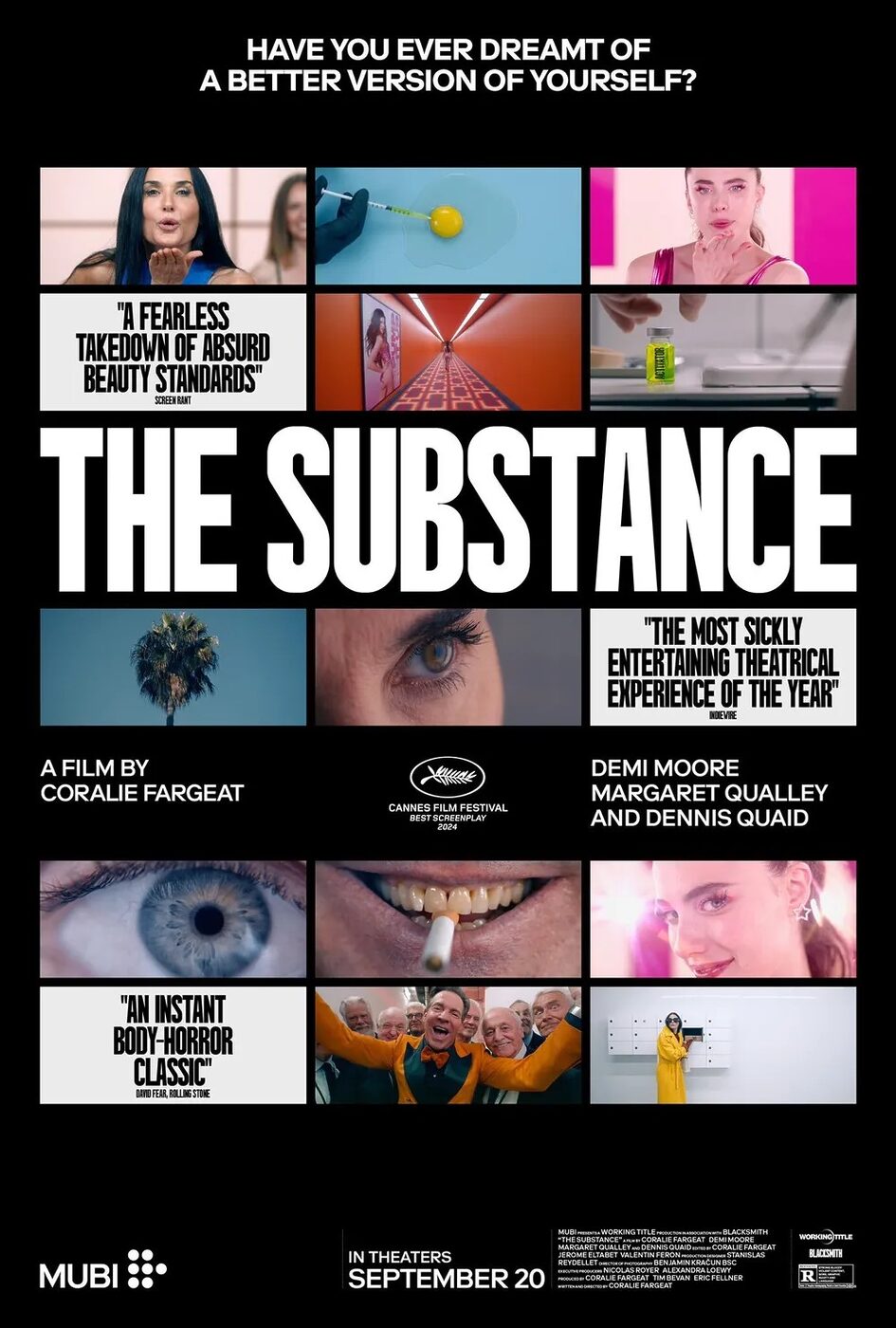

서브스턴스

💄 “데미 무어도 젊을 땐 예뻤는데”

젊음과 아름다움이 곧 가치가 되는 시대, 우리는 어떤 얼굴을 하고 살아가야 하는가? 데미 무어가 주연을 맡은 영화 [서브스턴스]는 현대 사회에서 외적인 기준과 집착이 개인의 자존감을 갉아먹고, 타인의 시선이 폭력이 되는 과정을 날카롭게 파헤친다. 영화는 젊음과 이상적인 외모를 유지하기 위해 극단적인 선택을 강요받는 주인공을 따라간다. 사회가 이상적이라 정의한 모습에 도달하지 못한 이들은 무너지고, 결국 그것이 ‘정상’이라 여겨지는 세계. [서브스턴스]는 아름다움과 젊음을 강요받으며 살아가는 시대의 불편한 진실을 드러낸다.

그리고 극장에서 나오면 우리는 영화가 비판한 바로 그 시선이, 영화에 대한 감상으로 재현되는 역설을 찾을 수 있다. 여전히 젊음을 평가하고 외모를 논하며 영화의 본질을 놓친다. ‘데미 무어도 젊을 땐 예뻤는데’라는 식의 반응들이 넘쳐난다. 사회적 메시지를 담은 영화는, 정작 그 메시지를 되새기지 않은 채 또다시 소비된다. 과연 우리는 영화 속 주인공과 다를까? 아니면 이미 그 폭력적인 시선 속에 길들여져 있을까?

리플리

💵 ‘올드머니 코어’, ‘추구미’라는 이름의 트렌드

‘금수저’에 대한 동경에서 비롯된 모방과 정체성의 붕괴, 자신을 지우고 사회적 지위를 뛰어넘으려는 욕망이 초래하는 파멸. 영화 [리플리]의 주인공 리플리는 상류층의 삶을 갈망하며 그들의 말투, 스타일, 태도를 흡수한다. 자신이 아닌 다른 사람으로 살고자 한다. 하지만 그것은 결코 그의 것이 될 수 없다. 영화 [리플리]는 계급과 문화자본이 만들어내는 욕망과 자기부정의 비극을 담고 있다.

그러나 영화가 보여준 계급의 벽은 현실에서 또 다른 형태로 반복된다. 영화 속 ‘금수저’들의 코디와 라이프스타일은 ‘올드머니 코어’, ‘추구미’ 같은 이름으로 트렌드가 됐다. 영화 속 기네스 펠트로와 주드로의 모습은 올드머니 룩의 레퍼런스로 인터넷에서 돌아다닌다. 영화가 비판한 바로 그 모방의 욕망이, 현실에서는 또 다른 모방을 낳는다. 영화 속에서 리플리를 파멸로 이끈 욕망이 현실에서는 여전히 소비되고, 이상화된다. 사람들에게 이 영화는 경고였을까, 단지 하나의 화보에 불과했을까.