영화 역사에 등장한 가장 매혹적인 자동차 100대, 자동차 역사에 아로새길 100편의 영화. 우리는 영화를 떠올리며 자동차를 생각했다. 자동차를 기억하며 영화를 다시 봤다.

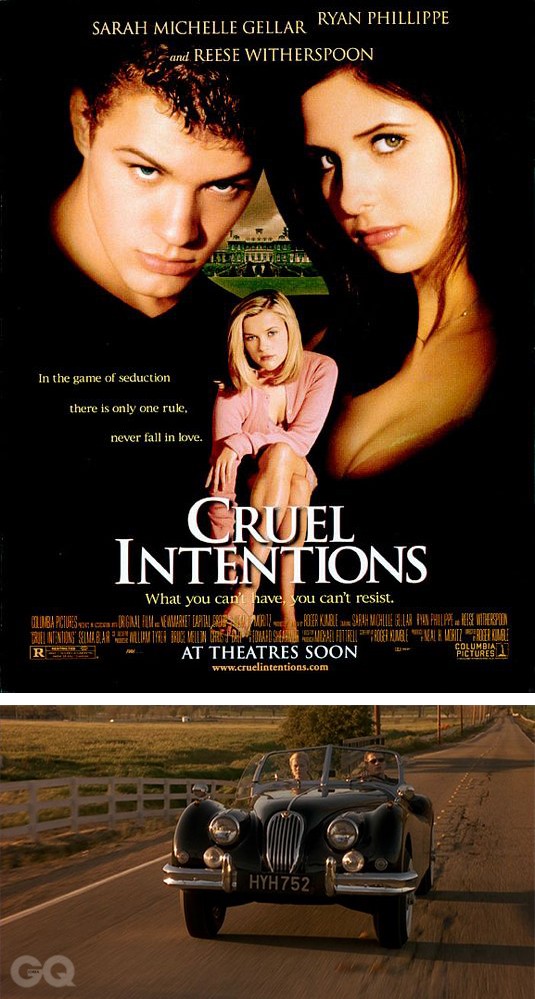

재규어 ‘XK140 1956년형’, < 사랑보다 아름다운 유혹 Cruel Intensions > 1999 누가 이 영화를 추천해줬더라? ‘그래서 너희들 언제 할(?)건데?’ 하다가 끝난 영화쯤으로 남아 있다. 그런데 1956년형 재규어 로드스터 때문에 아직도 이 영화를 잊지 못하고 있다. 풍만하지만 비대하지 않은 여자가 실오라기 하나 걸치지 않은 채 모로 누운 듯한 그 옆모습에 반했다. 처음이었고, 이후로도 없다. 차를 복제품으로라도 반드시 가져야겠다고 생각한 건.

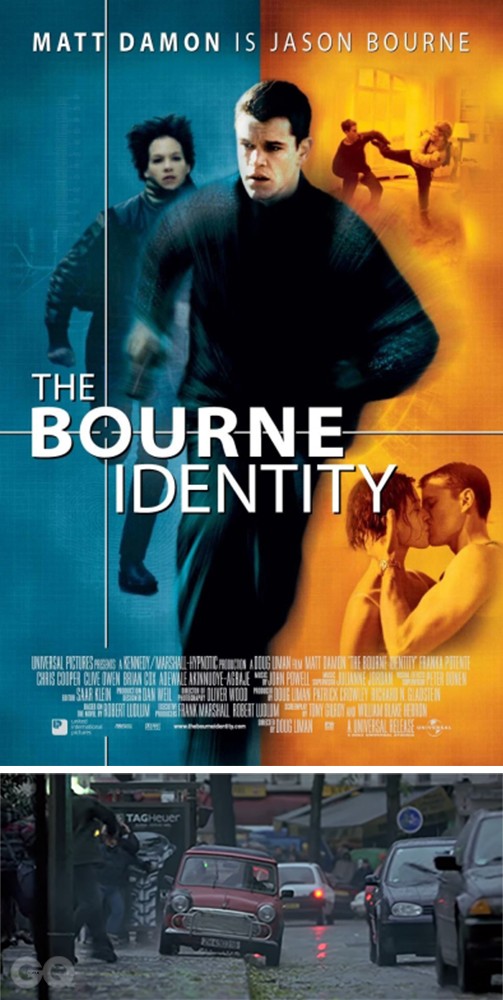

오스틴 ‘미니 쿠퍼’, < 본 아이덴티티 > 2002 “지금 1만 달러를 주고 파리에 도착하면 다시 1만 달러를 줄게요.” 본이 돈뭉치를 안기며 마리에게 제안했다. 둘은 스위스 취리히에서 만나 프랑스 파리까지 밤새 달렸다. 마리의 차는 빨간색 미니 쿠퍼였다. 오스틴 브랜드 시절의 아주 낡은. 조수석에 앉은 본의 얼굴은 무척 피로해 보였다. 차가 덜컹거려서가 아니라 극심한 긴장에 각성된 몸이 잠들지 못해서. 나도 그랬다. 아내가 운전할 때면 언제나.

랜드로버 ‘디펜더 90’, < 더 퀸 The Queen > 2006 온 국민이 좋아라 하던 며느리가 죽었다. 계산 빠른 총리가 여왕을 압박하는데 주변엔 변변찮은 아들놈과 그림자 같은 남편뿐, 하소연할 곳도 없다. 속이 새카매질 대로 새카매진 여왕은 자신의 차를 직접 몰고 나간다. 들판을 달리고 울창한 숲을 헤집는다. 감정의 동요조차 읽히면 안 되는 얼굴. 그러다 타이어가 터지고 디펜더가 수풀 한가운데 멈춰 선다. 여왕의 얼굴이 그제야 조금 편안해진다.

페라리 ‘몬디알 t 카브리올레’, < 여인의 향기 > 1992 페라리는 어떤 차에도 이름표를 붙이지 않는다. 페라리로서 모든 게 이해되니까. 영화에서 프랭크가 운전하는 페라리는 1989년에 처음 나온 몬디알 t 카브리올레다. “그랑프리 경주차의 맛을 느끼게 해준다”고 평가 받던 스포츠카. 프랭크는 두 눈을 크게 뜨고 코너를 격렬하게 돌아 나가며 소리친다. “우~하~!” 그래, 그깟 이름 따위. 페라리는 페라리다.

스즈키 ‘RG500’, < 천장지구 > 1990 내용이 뭐였지? 기억나지 않는다. 남자와 여자가 사랑한 그렇고 그런 이야기라는 것 말고는. 하지만 선명하다. 코피를 줄줄 흘리던 유덕화와 그의 허리를 꼭 끌어안은 오천련, 그리고 그 둘을 태우고 질주하던 하얗고 빨간 바이크(스즈키 RG500)만큼은. 잊으려야 잊을 수 없다. < 비트 >의 정우성부터 < 미안하다, 사랑한다 >의 소지섭까지 우리 작품에 숱하게 복제돼온 마무리 장면이니 말이다.

쉐보레 ‘카마로 콘셉트 2006년형’, < 트랜스포머 > 2007 아내와 아들 때문이다. 아직 아들과 한 몸일 때, 아내는 이 영화를 보면서 아이처럼 좋아했다. 태어난 아이는 (아마도) 본능처럼 범블비를 좋아했다. < 트랜스포머 >는 우리 가족의 영화가 됐다.

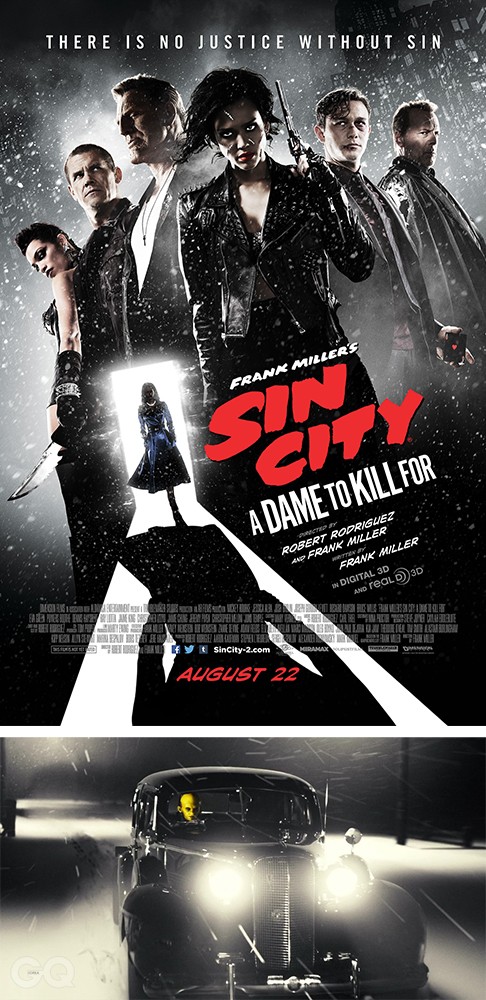

캐딜락 ‘시리즈 75 1937년형’, < 씬 시티 > 2005 < 씬 시티 >는 스크린으로 옮긴 그래픽 노블이기에 앞서 ‘자동차 누아르’였다. 이 작품엔 1930년대 후반부터 80년대까지의 미국을 대표하는 자동차가 가득하다. 1955년형 뷰익 센추리, 1957년형 쉐보레 벨 에어 노마드 등 모든 차가 프랭크 밀러의 영상에 착착 달라붙지만, 그중 하나를 꼽으라면 1937년형 캐딜락 시리즈 75 세단이다. 제시카 알바를 쫓는 그 더럽고 ‘노란 개자식’의 차다.

들라이예 ‘165 드롭헤드 쿠페 1939년형’, < 트랜스포머 3 > 2011 거듭 말하자면 나는 이 시리즈를 썩 좋아하지 않는다. 하지만 마이클 베이의 차 보는 눈까지 무시하진 못하겠다. 어느 한 장면에 스치듯 지나가는 들라이예 165 드롭헤드 쿠페 때문에라도. 풍만하게 넘실대는 몸매가 애간장을 태우는 프랑스 고급차인데 이 무렵의 유럽 차만 보면 정신을 못 차린다.

메르세데스-벤츠 ‘GLE 쿠페’, < 쥬라기 월드 > 2015 요즘 영화에 이유 없이 등장하는 차는 없다. 벤츠 역시 공식 출시도 안 한 GLE 쿠페를 < 쥬라기 월드 > 촬영 현장에 제공할 정도로 공을 들였다. 하지만 정작 영화 속에선 이 차의 존재감이 ‘1도’ 없었다. 기대가 적었던 이 영화가 기대만큼 재미도 없었다. 안쓰러워서 오히려 기억에 남을 수도 있다니….

현대 ‘그랜저 XG’, < 주홍글씨 > 2004 덮개가 열린 하얀 그랜저 XG의 트렁크, 온통 피로 뒤덮인 남자의 등판. 십수 년이 지났는데도 생각날 때마다 아픈 장면. 결코 잊히지 않는 그 이름 ‘이은주’ 때문에.

- 에디터

- 장우철

- 글

- 김형준( '모터 트렌드' 편집장)

- 일러스트레이터

- 조성흠