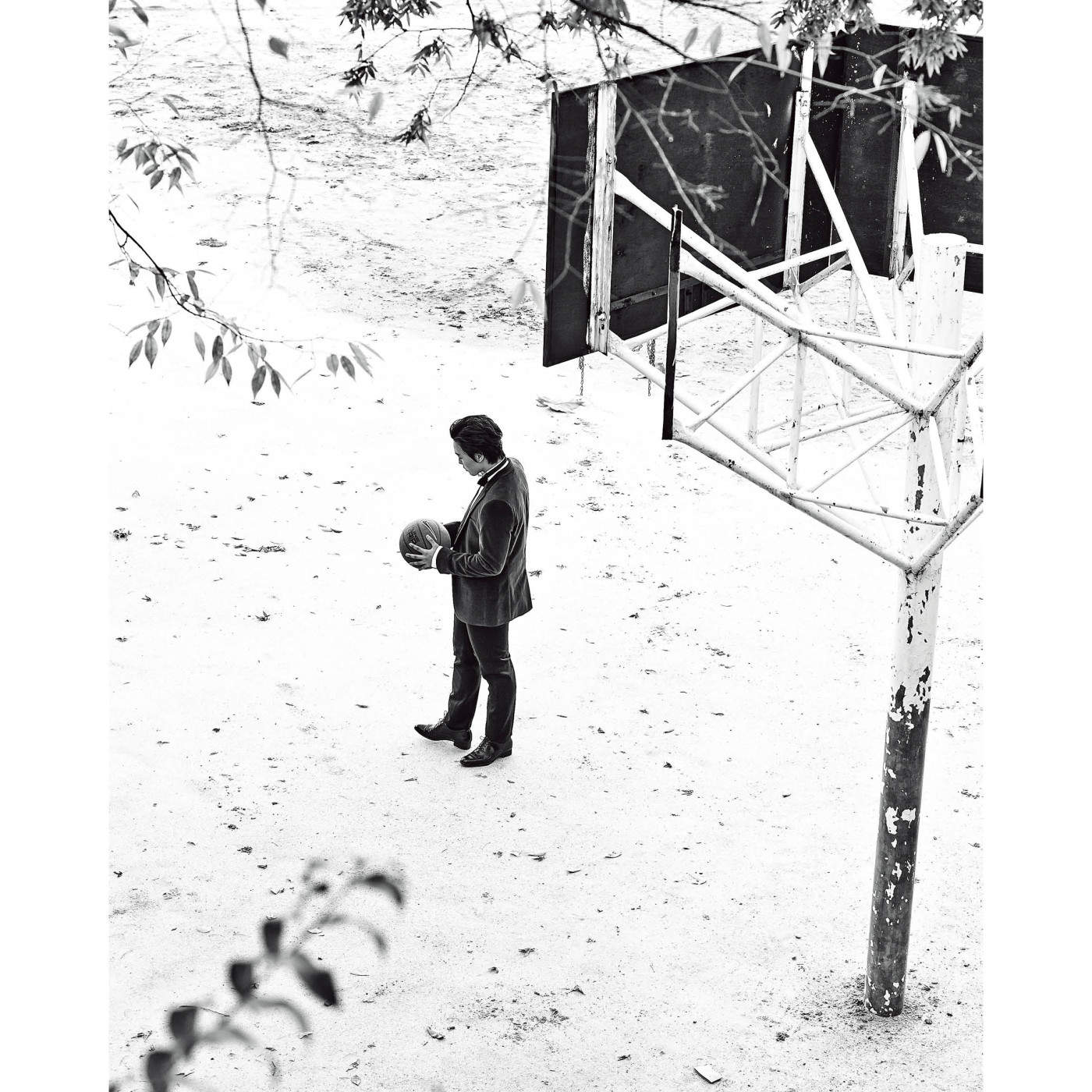

우연히 혹은 뭔가 예감한 듯이 < GQ >가 기록해온 인물의 뒷모습을 모았다. 누군지 한 번에 알아보기는 쉽지 않은 이 사진을 통해 뒷모습에 담긴 어떤 비밀을 생각했다.

홀로 ‘뒷’이라고 쓰지는 않는다. ‘뒤’는 명사와 맞붙을 때만 뒷으로 변한다. 장갑 한 짝으로는 안 된다. 이와 달리 용언 앞에서는 그대로 ‘뒤’흔들다, 라고 쓴다. ‘몹시, 마구, 온통’의 뜻을 더한다. 격렬한 본성이 있지만 다른 이름과 함께 지낼 줄 안다. ‘뒷’에서 ‘ㅅ’의 역할은 받침이고, 고령수의 버팀목을 닮았다. 희생은 타인 혹은 목표를 위해 스스로를 한데 어두운 데 낮은 데 놓는 것이다. ‘뒷’은 오늘에게 내일로, 낮에게 밤으로, 사람에게 그림자로 있다.

하지만 사람들이 보고 알고 기억하는 것은 하여튼 앞이다. 뒤는 우연, 실수, 사고로 떠오를 뿐이다. 의도 바깥의 일, 잘 알지 못하는 일은 추상에 가까워진다. 사람들은 성나고 쓸쓸하고 긴장하고 자신감 넘치는 누군가의 뒷모습을 잘도 알아본다. 무엇보다 그가 오랜 세월을 통과한 사람이라면 틀림없이 여느 뒷모습과는 다르다고 생각한다. 자기 뒷모습도 잘 알지 못하면서.

한 가지를 분명하게 표현한 뒷모습 사진을 봤을지도 모른다. 거기서 스스로 뭔가를 읽어냈을 수도 있다. 하지만 그게 어떤 것이든 앞만큼 상세하지는 않았을 테다. 생명은 숨뿐만 아니라 세부, 이를테면 지나치게 도드라지게 표현된 피부의 솜털에도 있고, 뒷모습은 대개 단순한 선이자 형태다. 컬러 사진이라기보다 흑백 사진이다. 이것과 저것을 폭력적으로 드러낸 것이다. 시간의 곡절이 아닌 비밀의 무게다. 하지만 ‘뒤’가 비단 반대에 한정되지 않는 이면이자 나중이듯이, 뒷모습은 흑백 사진, 앞모습은 컬러 사진이라는 식으로 가를 수는 없다. 때로 뒷모습 사진은 아무것도 아닌 것처럼 보인다.

사진가는 뒷모습을 찍으면서 대면이라는 인물 사진의 과정을 겪지 않는다. 눈을 마주치지 않고, 그러니까 그의 반응을 살피거나 자신의 상태를 들키지 않고 셔터를 누른다. 간섭이 줄어드는 만큼 단순하고 쉬워질 수 있다. 하지만 사진가와 인물 사이의 갈등이 드러나지 않는 인물 사진이 인물 사진일까. 그를 이해하려는 여러 시도 속에서 마침내 포착하는 순간이 여기에도 있을까.

비유적으로 말해서 사진가가 한 인물의 등밖에 보지 못한다는 건 뒤처진 것이고 앞을 본다는 건 추월한 것이다. 하지만 누군가의 앞에 있다는 게 그를 온전히 안다는 의미는 아닐 텐데 무슨 상하관계처럼 오만한 시선과 수사가 덧붙은 사진이 팽배하다. 사진가가 누군가를 꿰뚫어보는 것도 불가능하지만, 설사 그럴 수 있다 하더라도 그는 바라지 않을 것이다. 사람들은 꼭 필요한 경우에만 불편해지려고 한다. 1층에 사는 사람들은 환기할 때만 커튼을 활짝 열어젖힌다. 뒷모습 사진은 함부로 누군가를 안다고 믿지 않고, 앞에 있는 그와 뒤에 있는 자신의 위치를 인정하는 사진가의 것이다.

뒷모습의 많지 않은 요소 속에서도 조형적으로 아름다운 사진은 분명히 있지만, 그것에 대해서는 아무런 말이 없다. ‘뒤’의 희생은 ‘앞’에 대한 것이지 사진가나 호사가를 위한 것이 아니다. 입술을 쑥 내밀면서 내는 파열음이지만, 소리를 멀리 퍼뜨리기보다 속삭이듯 단속하며 발음하는 ‘뒷’이 보여주는 것은 등을 보이고 돌아선 사람을 맞는 태도, 이별의 예의 같기도 하다.

- 에디터

- 장우철, 손기은, 정우영, 유지성

- 포토그래퍼

- LESS, 안하진, 목나정, 김참, 홍장현, 목정욱

- 글

- 정우영