협업이 하루가 멀다하고 쏟아지는 요즘, 문득 지난 협업들은 어땠는지 한번 생각해봤다. 그리고 그 수많은 협업 중에서 과연 최고는 무엇이었는지, 최악은 무엇이었는지 꼽아봤다.

[BEST] 르메르 X 유니클로, 2015년 두 브랜드가 일군 한 번의 캡슐 컬렉션과 세 번의 협업 컬렉션은 유니클로의 새 레이블 ‘U’로 이어졌다. 이 협업은 크리스토퍼 르메르의 옷을 유니클로의 가격으로 구매할 수 있다는 점을 넘어선 의미가 있다. 옷이 가진 ‘기본’의 가치를 사람들에게 널리 전파했다는 것. 이 협업을 최고로 꼽는 진짜 이유다. 물론, 출시만 했다 하면 불티나게 팔려나가기 때문에 긴장을 늦춰서는 안 된다. 하지만 르메르의 라벨인 달린 유니클로의 티셔츠를 위해서라면 그정도의 수고는 감수할 수 있다.

[WORST] 컨버스 X 미쏘니, 2010년 최악의 결과물을 낸 협업보다 대중의 관심을 받지 못한 협업이 진짜 실패한 협업이 아닐까? 단언컨대, 컨버스와 미쏘니의 협업만큼 조용한 경우는 또 없었을 거다. 2010년부터 올해까지 꾸준히 지속된 이 두 브랜드의 협업은, 과연 누구를 위한 것인지 의심하게 된다. 어떤 룩에도 잘 어울리는 컨버스를 어디에도 안 어울리게끔 개조했다. 그리고 이걸 한정판으로 포장했다. 지금까지 이 협업 스니커를 신은 사람을 한 번도 볼 수 없었던 이유가 과연 한정판 때문일까? 환영받지 못하는 이 협업, 계속해야 할 지 한번 진지하게 고민해봐야겠다. 황혜인(< GQ > 컨트리뷰팅 에디터)

[BEST] 톰 삭스 X 나이키, 2017년 협업에서 가장 중요한 건 어떤 이야기라고 생각한다. 이건 셀러브리티나 스포츠 스타가 아닌, 현대미술 작가와 스포츠 브랜드의 협업이다. 이미 그것만으로도 충분한 가치가 있는데, 이 신발을 둘러싼 외피는 더 굉장하다. 톰 삭스는 나이키와의 협업 스니커와 함께 약 1시간 짜리 아티스틱 필름 < THE HERO’S JOURNEY >를 제작하기도 했다. 시작부터 끝의 모든 과정이 흥미진진한 협업. 무엇보다 이건 톰 삭스의 작품을 몇 십 만원에 살 수 있는 둘도 없는 기회다. 톰 삭스는 21세기 산업의 가장 흥미로운 키워드인 ‘콜라보레이션’을 하나의 작품으로 만들어냈다. 협업이란 이래야 한다.

[WORST] 몽클레르 X 오프 화이트, 2016년 두 브랜드가 왜 만나야 했는지 이해 할 수 없는 협업. 이미 두 번의 캡슐 컬렉션을 거쳤지만 협업에 대한 어떤 이미지조차 남아있지 않다. 이 만남으로 이득을 챙긴 건 과연 몽클레르일까? 오프 화이트일까? 그정도의 질문만 남은, 미미한 협업같았다. 김형준(패션 디자이너)

[BEST] 킹스맨 x 미스터포터, 2017년 일단 콜린 퍼스가 입으면 무엇이든 멋져 보인다. 영화를 위해 제작된 옷과 액세서리를 온라인 쇼핑몰에서 손쉽게 구매할 수 있으니 영화 전체가 킹스맨 x 미스터포터 컬렉션의 PPL이라고 봐도 무관하다. 이렇게 영리한 협업이 또 있을까? 퀄리티와 디자인도 훌륭하지만, 무엇보다 흥미로운 건 이 새로운 비즈니스 모델이다.

[WORST] 제프 쿤스 x 루이 비통, 2017년 명화와 명품이 만났지만 명작이 탄생하지는 못했다. 시대를 뛰어넘는 가치를 지닌 명화들을 명품백에 프린트한 컬렉션은 한 시즌만 지나도 금세 잊혀질 것 같다. 모나리자의 얼굴 위에 박힌 ‘DA VINCI’ 문구는 좀 부담스럽기까지 하다. 김현아(네타포르테 마케팅 컨설턴트)

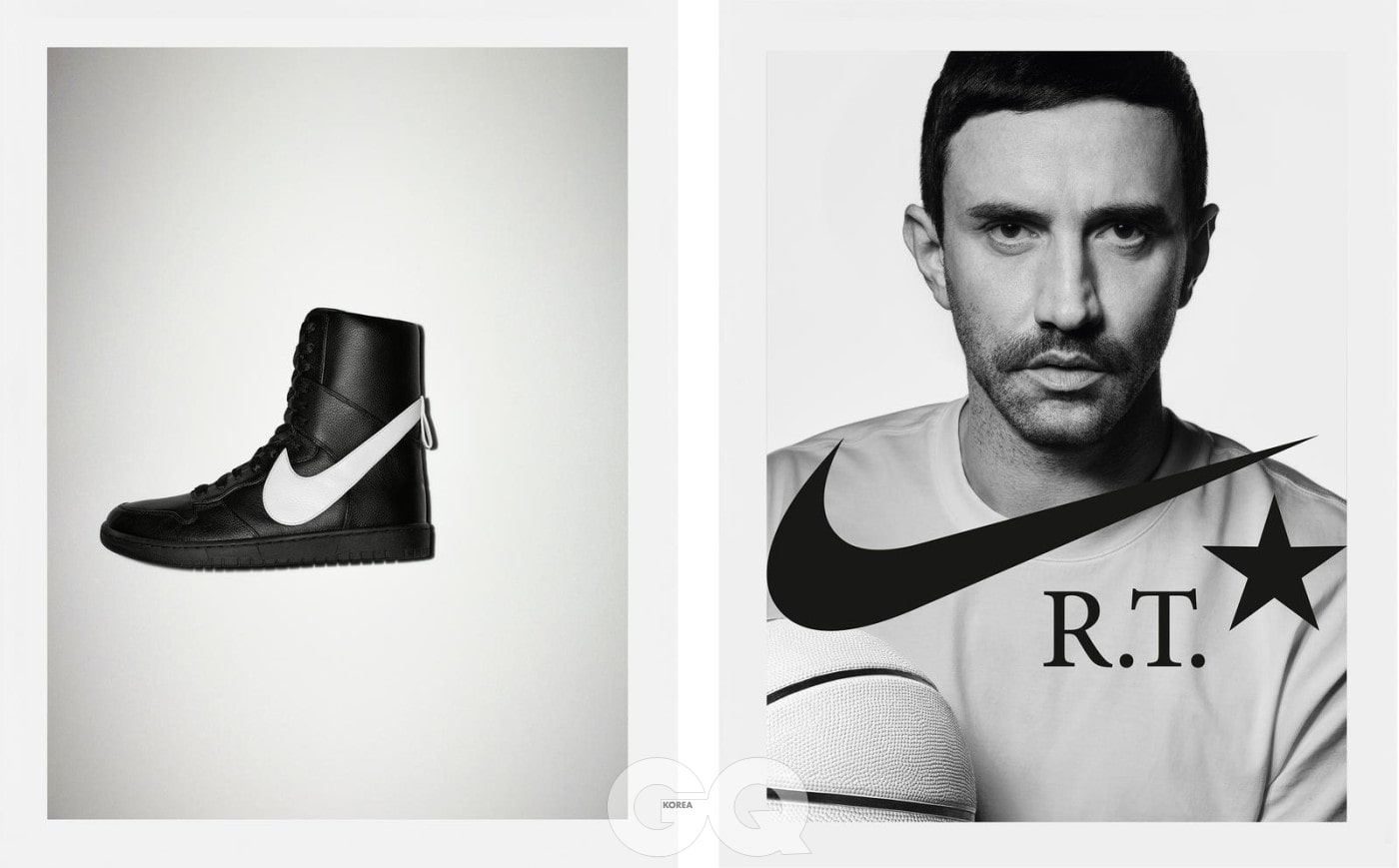

[BEST] 리카르도 티시 X 나이키랩 ‘에어포스 원’, 2014년 나이키에서 만든 가장 상징적인 운동화는 무엇일까? 신발 좀 모아본 사람들은 이구동성으로 ‘에어포스 원’을 외치지 않을까. 유행은 돌고 도는 것이라지만 에어포스 원은 그런 따분한 공식이 통하지 않았다. 그만큼 모두에게 익숙한 신발. 나이키도 에어포스 원의 상징성을 잘 알고 있었던 것 같다. 2014년 3월, 나이키는 지방시의 크리에이티브 디렉터 리카르도 티시와의 협업을 선언하고 에어포스 원 로우, 미드, 하이, 부츠 등 최고급 가죽에 화려한 무늬를 더한 4가지 컬렉션을 공개했다. 결과는 폭발적이었다. 그 이후 검은색, 베이지색 시리즈도 추가로 발매했지만 모두 순식간에 동이 났다. 이렇게 멋진 신발이었나? 늘 곁에 있어 잘 몰랐던 에어포스 원의 진짜 가치를 다시금 일깨워준 협업이었다.

[WORST] 리카르도 티시 X 나이키랩 ‘덩크 하이 RT’, 2016년 흥미롭게도 최악으로 꼽은 협업 역시 리카르도 티시 X 나이키다. 다만 첫 번째가 아닌 두 번째 협업 컬렉션이다. 2016년, 첫 번째 성공에 힘입은 리카르도 티시와 나이키는 또 하나의 전설적인 아이콘, 나이키 덩크를 재해석했다. 나이키랩 덩크 럭스 하이 RT라는 이름의 이 신발에는 루나솔 인솔, 메모리폼 패딩 등 나이키 최신 기술이 집약되었다. 하지만 모든 사람들의 반응은 냉담했다. ‘이걸 과연 누가 신어?’ 싶을 정도로 괴상한 디자인. 그저 어떤 기발함도 찾을 수 없는, 커다란 스우시가 붙은 덩크로 기억에 남았다. 무엇보다 이해할 수 없는 건 3백 달러의 발매 가격. 이 신발을 마지막으로 목격한 건 한 아울렛이었다. 오렌지킹(스니커 커뮤니티 ‘풋셀’ 운영진)

[BEST] 엔지니어드 가먼츠 X 뉴발란스 ‘993’, 2013년 엔지니어드 가먼츠와 뉴발란스가 손을 잡고 뉴발란스의 대표 스니커 993을 새로 만들었다. 기능을 바탕으로 역사를 쌓은, 유사한 두 브랜드의 만남이라 결과는 최고 이상이었다. 뉴발란스의 상징적인 스니커 993이 더 재치 넘치는 모델로 다시 태어났다. ‘우리 협업했어요!’ 소란스럽게 써 붙이지 않은 점도 마음에 들었다.

[WORST] 슈프림 X 루이 비통, 2017년 협업은 두 브랜드의 충돌이 빚은 시너지 효과가 있어야 한다. 하지만 이 협업은 시너지는 커녕, 슈프림 특유의 젊은 감각도 루이 비통의 우아한 멋도 찾아볼 수 없었다. 기획자의 의도였을까? 그저 세계에서 최고로 유명한 두 로고의 값비싼 조합이라는 생각밖에 들지 않았다. 심지어 예쁘지도 않았다. 양세영(편집숍 ‘스컬프’ 바이어)

[BEST] 사카이 X 노스페이스, 2017년 아베 치토세의 사카이는 좀 여성스러운 실루엣으로 보통의 남자들이 선뜻 다가서기 힘든 브랜드다. 하지만 2017년 F/W의 사카이 X 노스페이스 협업 컬렉션은 사카이의 부드러운 선과 아웃도어 브랜드 특유의 거친 선이 만나 오묘하고도 매력적인 ‘면’을 만들어냈다. 올해 가장 인상적인 협업이었다.

[WORST] 헨더 스킴 X 아이다스 오리지널스, 2017년 2010년, 오마주 컬렉션을 통해 스니커 마니아들 눈에 들기 시작한 료 카시와자키의 헨더 스킴은 2017년, 급기야 아디다스 오리지널스와 손잡고 3가지 대표 모델을 공식적으로 만들기에 이르렀다. 하지만 결과는 예상했던 바, 그 이상도 이하도 아니었다. 이왕 본격적으로 오마주 컬렉션을 밀어붙이기로 했으면, 좀 더 획기적인 ‘무언가’가 있어야 하는 게 아닐까? ‘협업’이라는 단어 외에 다른 혁신은 없었다. 채은수(편집숍 바이어)

[BEST] 톰 딕슨 X 아디다스 ‘서바이벌 키트’, 2014년 산업, 가구 디자이너와 스포츠웨어 대기업의 이색적인 만남. ‘침낭 파카’는 그중 가장 혁신적이었다. 지금은 좀 단순해 보일 수 있지만, 당시에는 패션 기자들뿐만 아니라 디자인 업계의 관계자들 사이에서도 화제가 됐었다. 아직 출시되지는 않았지만, 노스페이스와 카리모어의 재킷/배낭 하이브리드 제품도 굉장히 기대가 된다. 브랜드 각각의 전문성을 잘 살리고 제품의 기능을 최대로 끌어 올린 협업의 아주 좋은 예다.

[WORST] 안티 소셜 소셜 클럽 X 리차드슨, 2017년 요즘 자주 등장하는 반항적이고 선정적인 협업 컬렉션들을 최악으로 꼽고 싶다. 최근 안티 소셜 소셜 클럽과 리차드슨은 벌거벗은 채 노골적으로 다리를 벌린 여자 사진의 후디를 내놓았다. 여자로서 보기 안타깝다. 욕설이 난무한 슈프림과 히스테릭 글래머의 협업도 전혀 멋지지 않다. 매체의 에디터로서는 환영하는 콘텐츠이지만, 내가 입진 않을 것 같다. 이윤정(<하입비스트> 매니징 에디터)

[BEST] 버나드 윌헴 X 캠퍼, 2014년 서로 다른 두 개의 브랜드가 협업을 하는 이유는 브랜드가 갖고 있는 기존의 이미지에 대한 편견을 벗고 새롭게 변신하기 위함이 아닐까? 그런 의미에서 캠퍼가 버나드 윌헴에게 손을 내민 건 최고의 한 수 같다. 이 제품 때문에 난생 처음 캠퍼 매장에 들어가봤고, 치수가 맞지 않는다는 걸 알면서도 두 번이나 방문해 직접 신발을 신어 보기도 했다.

[WORST] H&M X 겐조, 2016년 H&M의 것도 겐조의 것도 아닌 협업. 디자인도, 컨셉도 어느 것 하나 특별해 보이는 게 없었다. 곳곳에 새겨진 프린트도 너무 지나치다는 인상이었다. 중국인을 상대로 한 몫 챙기겠다는 야심 외에 아무것도 보이지 않는 협업같았다. 공서연(<더블유> 디지털 에디터)

[BEST] 질 샌더 X 유니클로 +J, 2009년 디자이너 질 샌더와 유니클로가 함께 내놓은 컬렉션으로 2009년부터 2011년까지 계속되었다. 이 컬렉션은 하이 패션 브랜드와 패스트 패션 제조업 사이에 나올 수 있는 최선의 결과가 아닐까 생각한다. 각자가 지닌 단점을 양쪽의 장점을 통해 훌륭하게 극복해냈다.

[WORST] H&M X 발망, 2015년 올리비에 루스텡이 이끌고 있는 발망은 화려함과 현란함을 무기로 누가 뭐라든 신경 안 쓰는, 당당한 이미지를 만들어냈다. 하지만 발망이 가진 화려한 면모는 고급스러운 소재와 하우스의 숙련된 재단을 바탕으로 완성될 수 있었던 이미지가 아니었나? 거침없는 발망의 이미지가 패스트 패션을 만나 그저 화려함만 가득한 컬렉션이 되었다. 박세진(<패션 VS 패션> 저자)

[BEST] H&M X 랑방, 2010년 ‘누구에게나’의 취지를 언제나 좋아한다. 랑방의 제품을 브랜드 역사상 가장 싸게 살 수 있었던 기회가 아니었을까? 과장을 좀 보태자면, SPA 브랜드와 디자이너 브랜드 간의 협업 컬렉션은 하이 패션의 ‘계급 전복’ 같은 기분도 든다. 모든 H&M의 브랜드 협업 컬렉션을 좋아하지만 특별히 랑방을 최고로 꼽은 건, 한국에서 최초로 선보인 협업 컬렉션이기 때문이다. H&M과 랑방 로고 사이에 새겨진 분홍색의 하트도 너무 예뻤고.

[WORST] 아디다스 X 라프 시몬스, 2014년 가장 근본적인 질문. “그래서 이게 예쁜가?” 대답은 “아니오”다. 오리지널 모델의 스니커를 좋아하는 사람으로서, 어떤 기능도 목적도 없이 요란하기만한 디자인의 스니커를 이해할 수가 없다. 2014년 S/S 시즌의 아디다스 X 라프 시몬스 스니커가 바로 그 대표적인 예다. 아마 이때부터였던 것 같다. 두툼한 심해어처럼 생긴 스니커가 하이패션 브랜드 사이에서 우후죽순처럼 등장하기 시작한 게. 발렌시아가의 스니커 ‘SSS’도 마찬가지의 이유로 이해할 수 없다. 아니, 이해하기 싫다. 에디터 / 장승호

[WORST] 아디다스 X 라프 시몬스, 2014년 가장 근본적인 질문. “그래서 이게 예쁜가?” 대답은 “아니오”다. 오리지널 모델의 스니커를 좋아하는 사람으로서, 어떤 기능도 목적도 없이 요란하기만한 디자인의 스니커를 이해할 수가 없다. 2014년 S/S 시즌의 아디다스 X 라프 시몬스 스니커가 바로 그 대표적인 예다. 아마 이때부터였던 것 같다. 두툼한 심해어처럼 생긴 스니커가 하이패션 브랜드 사이에서 우후죽순처럼 등장하기 시작한 게. 발렌시아가의 스니커 ‘SSS’도 마찬가지의 이유로 이해할 수 없다. 아니, 이해하기 싫다. 에디터 / 장승호

- 에디터

- 장승호

- 사진

- MR.PORTER, LOUIS VUITTON, NIKE, TOM DIXON, ANTI SOCIAL CLUB, SACAI, HENDER SCHEME, CAMPER, H&M, UNIQLO, ADIDAS ORIGINALS